ブログ / / 963

PV

連載企画5弾!自社ビルを建て替えないとダメな条件は?リノベーション・リフォームとの使い分け

こんにちは。テナワンの石田です。

本連載では、中小オフィスビルのオーナーの皆さまと一緒に、「建て替えか?リノベーションか?」という悩ましいテーマを多角的に掘り下げています。

前回の第4弾では、「鉄筋コンクリート造のビルは本当に50年で寿命なのか?」というテーマで、古いビルの“本当の利用可能期間”についてお話ししました。築40年を過ぎても、まだまだ使える余地があるという視点に、ハッとされた方も多かったのではないでしょうか。

第5弾となる今回は、「じゃあ、どんな時に“建て替えなきゃいけない”“まずはリフォームを考えてみよう”って判断するのか?」という疑問に正面から向き合い、「建て替え」と「リノベーション・リフォーム」の“使い分けの軸”を明確にしていきたいと思います。

都市計画の変更や隣地取得の好機、あるいは修繕の限界など、建て替えを選ばざるを得ない具体的な条件とは?なんなのか。

本記事では、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較しつつ、ビルオーナーとしての冷静かつ現実的な判断を導くヒントをお届けします。

築古ビルの選択肢は建て替えだけじゃない!リノベもリフォームも考えよう

ここまでの連載を読まれていない方は、よろしければコチラの連載記事も一緒に読んでいただけると、より本連載を楽しんでいただけると思います。

まず、建築費や建て替え時の借入金利について、現在の市況と過去の歴史をふまえて、将来へのシナリオを作成して、具体的な事例をもとにいくつかのシュミレーションを行いました。

具体的な建築費(人件費や資材費)や金利の変動可能性についてはコチラの記事を参照ください。

金銭面のシュミレーション比較は大事!建て替えとリノベ・リフォームのコスト比較|建て替えかリノベーションか?連載2弾

また、建築費や金利等は多くの方が想定されるところだと思います。更に踏み込んでテナントの退去費用や耐震補強の費用等についても忘れないように整理したうえで、どのような影響があるのかを整理させていただきました。

オフィスビルの建て替え工事!建て替え計画で忘れがちな費用!見落としがちな隠れコストと対策|建て替えかリノベーションか?連載3弾

そのうえで前回の連載 第3弾では金額面だけでなく、そもそも鉄筋コンクリート造のビルはどの程度長く使えるのか?また長く使うためには何が必要なのかを100年以上の長く使われている具体的なビルと共に詳しく紹介しました。

鉄筋コンクリートのビルは100年持つ?築年数が古い建物の利用可能期間と延命のリアル|建て替えかリノベーションか?連載4弾

さて、本連載の第5弾では、金額と期間の検討をしたうえで、建て替えとリノベ・リフォームのメリット/デメリットを整理していきたいと思います。

また、本記事のなかで「こういう場合はコチラ」と場合分けをさせていただき、オーナーの方の検討を少しでもしやすくしたいと思います。

建て替えだって大事な選択肢!オフィスビルのリノベ・リフォームのメリット/デメリット比較

ここまでの連載では、「築古ビルは建て替えだけが選択肢ではない」という視点から、リノベーションやリフォームの可能性にフォーカスしてきました。

一方で、建て替えという選択肢が「大事な一手」になるケースも確かに存在します。

たとえば、老朽化が著しく、建物の構造自体に問題がある場合や、再開発による周辺環境の変化、用途地域の変更などにより、従来の使い方に限界が見えてきたなんてこともあります。そんなときこそ、建て替えという“投資”が力を発揮する場合があります。

リノベやリフォームで今のビルに新しい付加価値を付けて再活用を図るのか、それとも将来を見据えて建て替えるのか。

その選択は、ビルオーナーとしての“経営判断力”が試される場面でもあります。

建て替えとリノベ・リフォームとのメリットデメリット比較

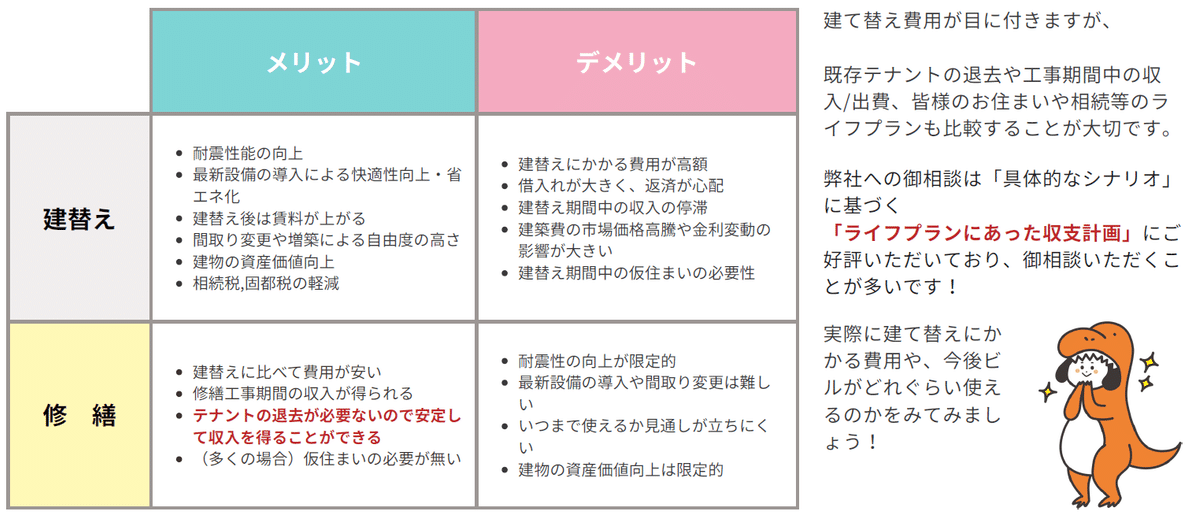

建て替えか、リノベーション・リフォームか。それぞれに明確なメリットとデメリットがあるため、どちらが正解という話ではありません。

オーナーご自身のライフプランや収支計画と照らし合わせて総合的にご判断いただくことが重要です。

建て替えのメリットは、耐震性能の向上や最新設備の導入による快適性・省エネ化、資産価値の向上、テナント選定の自由度などが挙げられます。

デメリットは、やはり建設費用が高額になることで、借入負担や工事期間中の収入減、仮住まいの確保といった課題も伴います。

一方、リノベ・リフォームは、工事費用が抑えられ、収入を維持しながら段階的に価値向上が図れる点が魅力です。多くのケースで仮住まいが不要なのも利点です。

ただし、耐震性や間取りの変更が難しく、資産価値の向上は限定的になりやすい面もあります。

こんな時はどうする?自社ビルの「建て替え」と「リノベ・リフォーム」判断

「建て替え」と「リノベ・リフォーム」のどちらを選ぶべきかは、“見た目の古さ”や”今のテナント入居率”などではなく、“経営のシナリオ”と“ライフプラン”が判断に大きくかかわります。

たとえば、建物の”構造”に問題がある場合や、将来的に土地の活用を見直したい場合は建て替えが向いています。

一方で、建物の基本性能が保たれており、費用を抑えて収益性を回復させたいならリノベ-ションの方が有効な場合が多いです。

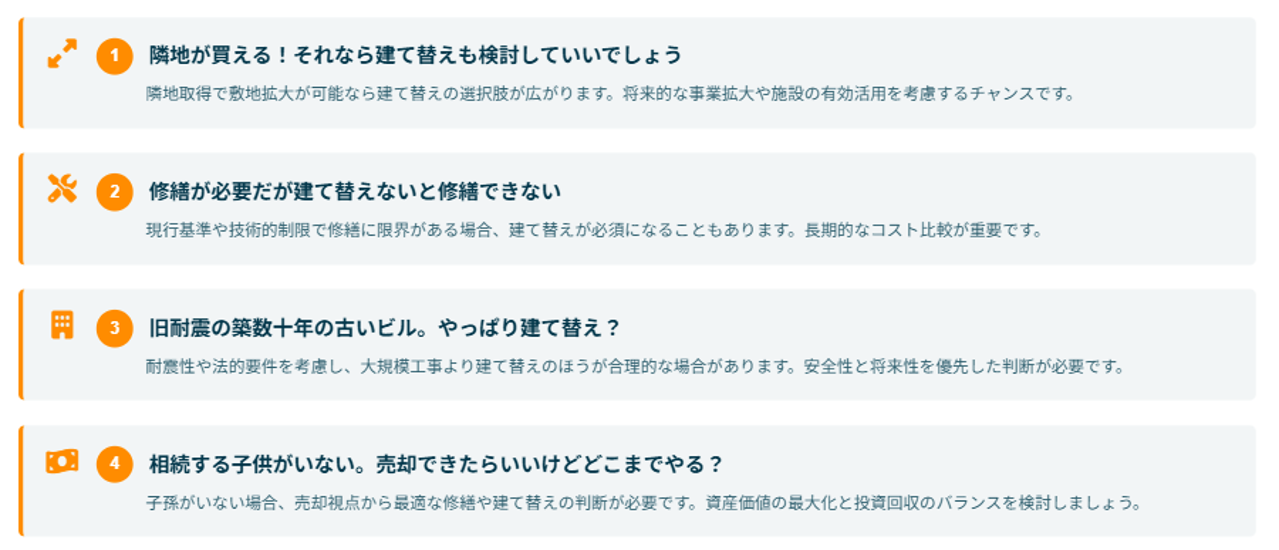

本章では、よくある5つの判断シーンを例に、どちらの選択肢が合理的かを具体的に解説していきます。

隣地が買える!それなら建て替えも検討していいでしょう

隣地が取得できるなら建て替えは重要な検討事項になる場合が多いでしょう。仮に「容積率が上がる」なら、それは建て替えを強く検討すべきタイミングです。建物の延床面積を増やせることで、単純に賃貸面積=収益が拡大するからです。

ただ用途地域の「指定容積率」が既に上限だったり、取得する隣地が接道義務を満たさない場合は容積率を上げることができない等のイレギュラーもあるので慎重な検討が必要です。それでも建て替えは検討してもいいのではないでしょうか。

仮に、大通りに面する接道部分が増えれば、1階の路面店舗区画が確保しやすくなり、商品力が一段と上がります。高層化により眺望や採光条件も改善され、上層階のオフィスや住宅区画の付加価値が高まる可能性もあります。

このように隣地取得に伴う容積率の拡大は「単なる建て替え」だけではなく「ビルの事業転換」にもつながる可能性があるので、リスク管理はしつつ可能性を模索してシュミレーションをすると良いでしょう。

修繕が必要だが建て替えないと修繕できない

1960年代に建てられたビルの中には、排水管が壁や床下に埋設されているケースが見られます。

こうした配管が老朽化し、漏水や詰まりが頻発すると、部分的な補修では対応しきれず、全体の交換が必要になります。しかし、構造体に埋まっている場合は配管更新が非常に困難かつ高額となり、最悪の場合「修繕ができず、建て替えるしかない」という判断に迫られることもあります。

このように築古のビルだと、建築当時の背景から修繕ではなく、建て替えないといけない場合があります。

ただ、ここにもアイディアの出しどころがあります。例えば、既存の古い配管は使用せず、ビル自体のリノベーションに合わせて、新しい用途に適した露出配管や新設ルートを引くという選択肢もあります。

ビル全体の水回りのレイアウトを見直すことで、建て替えという大きな費用ではなく、新しいテナントニーズに合わせた新しい配水管の敷設という対応もできます。

これは長年にわたり築古ビルの再生・活用とむきあってきたからこそのアイディアです。

もし似たようなことにお困りのビルオーナーの方は、もしかしたらご相談に乗れることがあるかもしれないので、気軽にご相談ください。

旧耐震の築数十年の古いビル。やっぱり建て替え?

旧耐震基準で建てられた築古ビルの場合、多くのオーナーが「耐震性=建て替え」と直感的に考えがちです。

しかし、そんなことはないですよ?鉄筋コンクリート造のビルはもっと長く使える場合が多いですよ!というのは本連載「鉄筋コンクリートのビルは100年持つ?築年数が古い建物の利用可能期間と延命のリアル|建て替えかリノベーションか?連載4弾」で御紹介したとおりです。

確かに、旧耐震の建物をそのまま使い続けることは、地震リスクだけでなく、テナント誘致や保険加入の面でもマイナス要素になります。ただし「旧耐震=全てNG」ではありません。

耐震診断の結果次第ではあります。耐震補強で部屋のど真ん中に補強用の筋交いが必要になる場合は、現実的に使いづらいので建て替えてしまった方がよい場合もあります。

一方で診断結果をふまえて、一定の補強工事で基準を満たすケースも少なくありません。

まずは建て替え一択とする前に、ビルの現況や必要な対策を整理されるのが望ましいでしょう。

相続する子どもがいない、つまり「次の担い手がいない」場合、築古ビルの出口戦略は売却が最有力の選択肢になります。

ただし、「今すぐ売る」のか、「少し手を入れてから売る」のかで、売却価格は大きく変わります。ポイントは、買い手が誰になるかを見極めること。不動産ファンドや投資家が相手になる場合、まず重視されるのは“今どれだけの賃料収入があるか”。利回り計算がベースになるため、仮に家賃を1.5倍にできれば、理論上は売価も1.5倍に近づきます。

ここで効いてくるのが耐震性の評価です。

築古ビルのオーナーは耐震診断を好まない場合も多いんですよね。「何かダメな理由が明らかになったら・・・」と心配になってしまう気持ちも分かります。

ただ、それは病気が見つかるのが嫌で健康診断に行かないのと同じで、最悪の事態になってからでは遅いのです。早期発見して適切に対処すれば、乗り越えられることも多いです。自信を持って診断を受けてしまいましょう。

実際に買い手側の立場に立つと耐震診断が大切なことが分かります。耐震診断をしていない物件は、「売主側で調査をしていない=なにかあるのでは?」と見られてしまうので、買い手側に不要な不安を押し付ける形になってしまいます。

調査費用は200〜300万円ほどかかりますが、耐震診断書を用意することで、買い手の判断が早くなり、かえって高く売れるケースもあります。

仮に診断結果が厳しくても、「このように補強すれば使える」という設計案を提示できれば、それも一つの価値になります。つまり、“ダメそうだけどどうですか?”ではなく、“ここまで手を入れれば使えるので、安心して検討してみてください”というスタンスが重要です。リノベ+耐震補強で空室を埋め直し、安定収益を示してから売却するのが理想的なシナリオです。

相続税対策になるならやっぱり建て替えでいいんじゃない?

確かに、借入を伴う建て替えを行うことで、建物の相続税評価額と借入額が相殺され、課税対象の評価額が押し下げられるので、税理士や金融機関からも同様のアドバイスはよく出ると思います。これは理屈としては正しいです。

ただ、気をつけたいのは、「相続税だけを減らすために、何億円もの借入をしてまで本当に建て替える価値があるのか?」という視点です。税金は確かに減りますが、借入金はそのまま残ります。建物が新しくなっても、収益力が大きく上がらなければ、結局は借入返済に収益の大半が持っていかれることになります。

資産と借入を残される方(相続する人)との相談も大切です。

様々な状況や条件はあるのですが、建て替えとリノベでどちらが金銭的にメリットがあるかは、コチラで具体的なシュミレーションを紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。

連載 第2弾 「オフィスビルの建て替え工事!建築費とローン金利変動リスクの検討は十分にできていますか?」

どちらかだけでもない!?未来の「建て替え」を見据え、リノベーションで「今」を輝かせたオーナーの決断

福井駅前で進行していた大規模な再開発計画。その対象となった一棟の古いビルがありました。親御様から相続され、深い愛着をお持ちだったそのビルを前に、オーナー様は「建て替えか、リノベーションか、あるいは売却か」という大きな岐路に立たれていました。

実際には売却にも再開発で建つマンションの部屋との物々交換と金銭的な支払い等、いくつかの選択肢がありました。

ビルは福井駅から徒歩数分という好立地にありましたが、テナントは全て退去し、エレベーターも停止。メンテナンスも十分にできておらず、活気を失っていました。それでも、オーナー様にとっては何物にも代えがたい、思い出の詰まった場所。当初はリノベーションによる再生も検討されましたが、様々な協議や将来的な資産価値を考慮し、最終的にはビル単独で再生を目指すよりも再開発計画に参画する方が長期的に見て様々なメリットがあるとの判断から、「再開発による建て替え」という未来図を描く決断をされました。

しかし、再開発の本格始動までにはまだ時間がある――。

「この愛着あるビルを、ただ待つだけにはしたくない」。そんなオーナー様の想いもあり、私たちテナワン社は地元の有志とともに、その期間をリノベーションによって有効活用する提案をさせていただきました。

最終的な建て替えまでの期間を有効活用し、ビルにもう一度賑わいを取り戻す試みです。

最小限の投資で1階をカフェとして再生すると、古さを活かした空間が新たな人の流れを生み出しました。上階もオフィスや撮影スタジオとして貸し出され、特に若い世代を中心に人気を集め、ビルは再び活気を取り戻しました。

カフェがあると人が気軽い訪れ、そこでオフィスやスタジオのことを知り、新しい利用者となってくれる、そんな循環が産まれました。

この「暫定リノベーション」は、オーナー様にとっては建て替えまでの収益を生み出すだけでなく、愛着あるビルが多くの人に利用され、喜ばれる姿を見届ける貴重な機会となったのです。だからこそ、再開発が本格化し、ビルとの別れの際には、多くの方々が集う温かい「引き渡しの会」が開かれました。

この福井駅前の事例は、ビルオーナー様が抱える様々な悩みに対し、長期的な視点と柔軟な発想で最善の道を選択し、その過程においても価値を生み出せることを示しています。私たちテナワンは、こうした一つ一つのビルとオーナー様の想いに寄り添い、未来へとつなぐお手伝いをしています。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回の連載第5弾では、「建て替え」と「リノベーション・リフォーム」の判断を迫られる6つの実例をもとに、それぞれの選択肢がどういった経営的背景の中で合理的かを整理してきました。

築古ビルとひとくちに言っても、状態や立地、借入状況、相続や売却の意向など、オーナーさんの事情は千差万別です。「建て替えるべきか」「直せば使えるのか」は、目先のコストや見た目の古さだけで判断するものではなく、もっと広い視野での“経営判断”が求められます。

今回ご紹介した通り、都市計画や隣地取得などの「環境条件の変化」、耐震・配管・設備の「建物構造の限界」、そして家族や後継者がいないなど「ライフプランの見直し」など、判断の軸はいくつもあります。

逆に言えば、こうしたポイントを押さえれば「まだ使える」「もっと高く売れる」という選択肢も見えてきます。

建て替えも、リノベも、リフォームも、すべては“目的に応じた手段”です。オーナーの皆さまがこの先どのようなビル経営を思い描いているのか。その未来のために、今の一歩をどう踏み出すか。この連載が、その判断材料として少しでもお役に立てれば幸いです。

次回は、本連載の最後 第6弾「ビルオーナーの相続対策!建て替えるだけ?(仮)」です。相続対策について、税金だけでなく具体的な相続の資金繰りや子供兄弟への資産の分け方等について、御紹介したいと思います。

もし本連載を読んでいただいて興味を持っていただけた方は、コチラから気軽にお問い合わせください。

皆さんのビル経営を親身に具体的なシュミレーションを立てて、納得感のある選択肢を御提案したいと思っています。

- タグ

-