ブログ / / 1,365

PV

古いオフィスビルの建て替え工事!事前計画で忘れがちな費用!見落としがちな隠れコストと対策|建て替えかリノベーションか?連載3弾

本連載では中小のオフィスビルを経営されているビルオーナーの頭を悩ませる「建て替えかリノベーションか」というテーマについて、金額やビルの使用可能期間、相続や税金等、様々な切り口でビルオーナーの皆さんと一緒に考えていきたいと考えています。

前回の第2弾ではビルの建て替えの基本費用となる「建築費とローン金利」について、事例や歴史的な経緯をふまえて一緒に考えていただきました。

第3弾となる本記事では、ビルの建て替えを検討する際に“忘れがちな費用”について、一緒に考えていきたいともいます。

私達もオーナーさんとこのお話をさせていただいた際に「分かっていたはいたけど実際の金額を見ると驚くね」「その費用は見落としていたよ!」「その方が確かに安くて合理的だね」と様々な発見があったと心地よい感想をいただくことが多い内容です。

ぜひ本記事を読んでいただいている皆さんとも一緒に考えてみたいと思います。

もし皆さんのビルの具体的な相談やシュミレーション等、何か私達で御相談にのれることがあれば気軽にお問合せください。

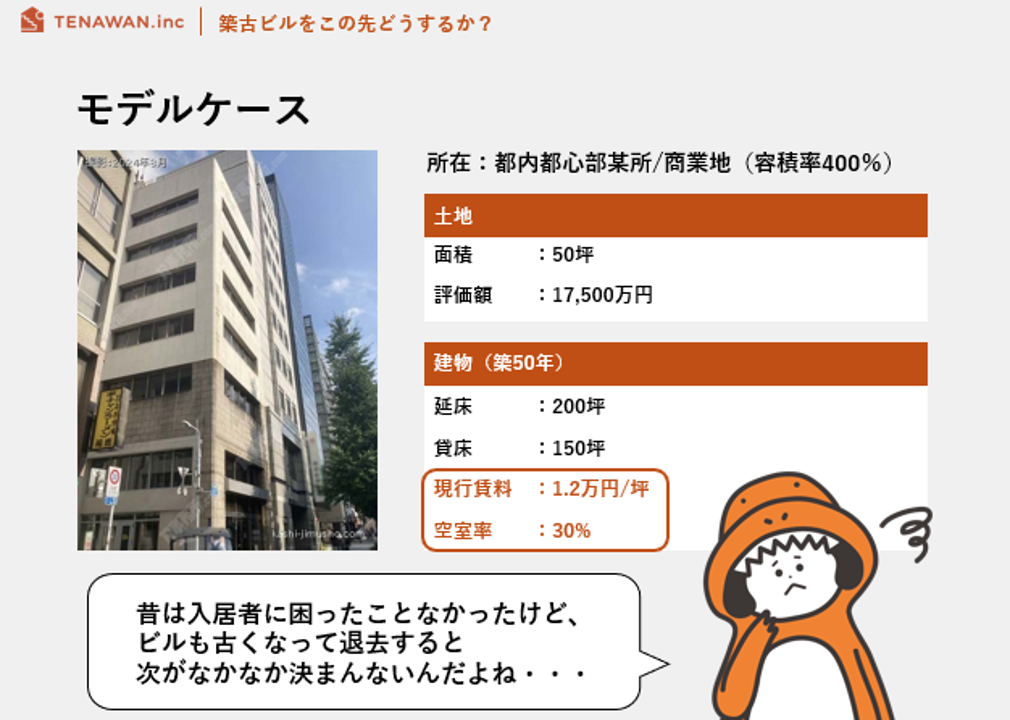

<本連載のシミュレーションで用いている物件情報>

本連載では建築費やオフィスビルのローン金利変動リスクをシュミレーションするにあたり、次のビルをモデルケースとしています。

同じ計算ロジックで、皆さんも同じようにシュミレーションして一緒に考えていただければと思います。

ビル建て替えの基本的な費用!建築費と金利の見落としガチなリスク

前回の連載Vol2「オフィスビルの建て替え工事!建築費とローン金利変動リスクの検討は十分にできていますか?建て替えかリノベーションか連載2弾」では「建て替えの基本費用となる建築費と金利変動リスク」について詳しく、紹介させていただきました。

中小ビルオーナーの多くの方が抱える「建て替えか、リノベーションか?このまま使い続けるべきか?」というモヤモヤに対し、基本的な費用である建築費と借入れローンの金利について、最新の動向や歴史的な変動リスクを御紹介したうえで将来の収支シュミレーションを御紹介しました。

特に20年後を複数の金利パターンとリノベーションした場合でシミュレーションして比較しました。特に金利が7%まで上昇するケースでは、4.4億円の借入による建て替えで20年後に収支が3~2億円の”マイナスになる”というリスクはあることがわかりました。(未来のことは分かりませんが、国内外の事例をもとに検討した可能性です)

同時に、同シュミレーションだとリノベーションをして今のビルを使い続けた場合、初期投資が少ないので金利変動の影響も受けにくく、同期間で2.6億円のプラスにできる可能性がありました。興味がある方は、ぜひ前回の連載記事もご一読いただければと思います。

今回は建築費や金利といった基本的な費用から一歩踏み込み、「見落としがちな隠れたコスト」について業界の通説等をふまえながら一緒に考えてみたいと思います。

建築費用や金利だけではない「隠れたコスト」の存在

私達が建て替えをするべきか、今のビルをリノベーション等で”商品価値を上げて”使い続けるべきかを考える時は、時勢やビルの特徴等にあわせて様々な検討をしますが、今回はビルのオーナーさんと話していて特に見落としがちな観点を御紹介したいと思います。

言われれば「知ってるよ」と思われる方も多いと思いますが「坊主、己が袈裟を知らず」とはよく言ったもので、実際に自分のこととなると自身で気づいて十分に検討して“建て替えかリノベーションか”の判断に使われている方は、かなり限られているように思います。

ぜひ一緒に頭の体操をしながら考えてみていただきたいと思います。

建て替え期間中の逸失利益と出費

解体から完成、テナント募集までの実際の期間

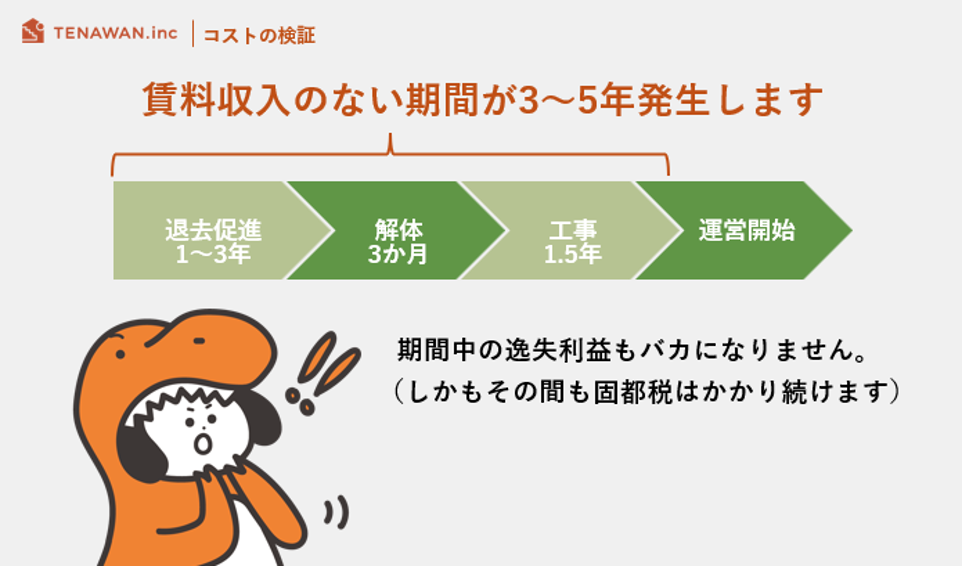

まずビルを建て替えると判断してからどのぐらいの期間が必要か、順を追って考えてみましょう!

まず解体工事に着手する前準備から非常に大変で、建て替えるからには当然ですが“全テナントの退去”が必要になります。既存テナントとの交渉には数か月から場合によっては1年以上かかることもあります。オフィスの場合だと、家賃の2年分程度の立退料が必要になることが一般的です。

店舗テナントの場合はもっと大変になる場合があります。店舗は「その場所に客がつく」という考えから、そもそもテナント側が退去に後ろ向きなことがあります。金額については、後ほど詳しく御紹介しますが、同様の考え方からかなり高額になる場合もあります。

全テナントが退去した後の解体工事には、建物の規模や状態によりますが、通常3か月から1年程度必要です。その後、基礎工事から建築工事まで合わせて1年以上かかります。特に最近の建設業界では人手不足や資材高騰の影響で、工期が延びるケースも増えています。

やっと新築ビルが完成したとしても、すぐに満室になるわけではありません。テナント募集のための広告宣伝活動、内見対応、賃貸条件交渉など、入居者確保には相応の時間と労力がかかります。立地条件や賃料設定によっては、半年以上かかるケースもあるでしょう。

つまり、「建て替えよう!」と決断してから実際に安定した収入を得るまでには、最短でも3年、場合によっては5年以上かかる可能性があります。この期間にも各種税金や生活費等の支払いは必要です。期間と出費を現実的に見積もらず、楽観的な計画だけで建て替えを進めると、後々大きな苦労を抱え込むことになりかねません。

オフィスビルの建て替えに必要な3~5年の無収入期間の現実

この建て替え期間中は収入が途絶える一方で、固都税や生活費・ローン等の出費は継続して発生します。この3~5年という無収入期間の現実をしっかりと認識しておくことは、ビルオーナーさんの生活に直結するのでとても大切なことだと思っています。

現在の賃料収入があるうちは気にならなくても、いざその収入が途絶えると、キャッシュフローの維持は大きな課題となります。特に複数の物件を所有していない中小ビルオーナーの場合は、この期間の資金計画は死活問題となりかねないので事前にしっかりと見積もっておくことが大切です。

モデルケースとして冒頭に御紹介した「都内都心部の商業地に立地する築50年の物件」を前提として考えてみましょう。土地50坪、延床面積200坪、貸床面積150坪、現行賃料が坪1.2万円、空室率30%という条件での試算です。

このケースでは月額賃料収入は126万円程度になります。これが丸々消えることになるのです。

年間で1,512万円、3年間では4,536万円もの収入が失われることになります。

あくまで私達が見てきた銀行や不動産会社からの提案資料に限った話ではありますが「建て替え後の収益計画は詳しく書かれていても、建築期間中の資金繰りについての記述が不十分」というケースがありました。また、本連載の第2弾でも御紹介したように「建設業界の人手不足や資材高騰」は深刻です。それらの影響による工期遅延リスクもふまえて余裕のある計画をたてるべきでしょう。

それでは一緒に、この3~5年の無収入期間に工期遅延リスクも加味すると共に、その期間に発生するローンや税金、生活費を具体的にシュミレーションしてみましょう。もし建て替えを考えているビルオーナーの方がいらっしゃったら、ぜひ一緒に考えてみてもらえればと思います。

ビルの建て替え無収入期間の税金や金利・生活費の継続的な支払

ビルの建て替え期間中は収入がゼロになる一方で、支出は継続…むしろ増加する場合もあるんです。建て替え期間中の生活を具体的に想定して、建て替えからテナントが入居して収入が入るまでの期間に必要な費用を見積ることが大切です。

土地分の固定資産税は建て替え中も課税され続けます。建物解体により建物分の税金は一時的に不要になりますが、新築完成後は再び課税対象となります。さらに、新築建物は評価額が高くなるため、税負担が建て替え前より増加することも予想されます。

建て替え資金の借入に伴う金利支払いも、収入なしの状態で毎月発生します。建築期間中は元金据置・金利のみの返済が一般的ですが、金利負担だけでも収入がない場合はけっこうな負担になり得ます。4億円の借入(金利3%)なら年間1,200万円の利息が発生し、3~5年で総額3,600万円~6,000万円に達します。

さらに、建て替える前のビル最上階がオーナー住居になっている場合、仮住まいの費用も発生します。建て替えかリノベーションか?といったビル経営のことに悩んでいると住む場所のことを後回しになってしまうことも多いんですよね。ここで一緒に考えてみましょう。

例えば、ビル内にお住いの場合は、建て替え期間中も生活は続きますので、その費用を考えておく必要があります。

仮にビルの建て替え期間に、都内で3LDK賃貸マンションを借りるとします。最近はエリアにもよりますが都内だと月30~50万円ぐらいだとしましょう。それでも3年間だと1,000万円を超える負担になる可能性があります。

また、家具を一度処分したり、トランクルームを借りる等の手間と費用も考える必要があります。

一時的な期間とはいえ、引っ越し代や新しい住居の初期費用、家具の保管費用など、見落としがちなコストがたくさんあります。さらに、3~5年の間に家族のライフスタイルが変わる可能性もあります。子どもの進学や親の介護など、長期間の仮住まいは意外と大事になることがあります。

決して脅したいわけではないんです。こうした支出が収入ゼロの期間に発生することをふまえて、皆さんが仮に建て替える場合のキャッシュフローをなるべく正確に把握いただくことがビル経営だけでなく、ビルオーナーの皆さんの生活を守るために大切だと考えています。

銀行は返済計画をチェックしますが、遅延や追加コストに対するバッファは十分考慮されていないことが多いのが実情です。

実際に建て替えを決めて始まってから苦しくなって御相談いただくケースもあり、そうならないように「どうしようかモヤモヤしている」ぐらいの時からお話を聞かせていただければと、常々思っています。

お心当たりがある方は、よろしければ一度、お問合せください。

テナント退去費用と古いビルほど難しい立ち退き交渉

ビルの建て替えを検討する際、建築費や金利負担に目が行きがちですが、既存テナントの立ち退き問題は“想像以上に長い期間”を要する場合(特に店舗テナントの場合)があることは御紹介した通りです。

銀行等から提案される収支計画には建築費や借入金の返済は書いてあっても、テナント退去費用がしっかり考慮されていないケースが多いのです。今回は、テナント退去費用と立ち退き交渉について考えてみたいと思います。

オフィステナントの退去費用(家賃の2年分が目安)

建て替えに伴う立ち退き料は、テナントの用途によって大きく異なります。特にオフィステナントの場合、一般的な相場として家賃の2年分程度が目安といわれています。

本連載で用いているモデルケース(都内都心部、築50年のビル、現行賃料1.2万円/坪、貸坪150坪、空室率30%)で整理してみましょう。この場合、月額賃料収入は約126万円となり、単純計算で立ち退き料は「126万円×12か月×2年=3,024万円」にものぼります。

実際の数字を見てみると「えっ…そんなに?!」と息を飲むオーナーさんもいらっしゃいます。

さらに店舗テナントの場合は状況がより複雑になります。「その場所に客がつく」という商圏形成の観点から、営業補償費が手厚く考慮されたり、内装の再現費用、休業中の従業員の雇用費用なども考慮され、立ち退き料はさらに高額になるケースも珍しくありません。

「店舗の退去促進費用は10年分でも足りない」と言われることもあるほどです。

古いビルほど難しいテナントとの立ち退き交渉の難しさと必要な対策

立ち退き交渉はテナント側の感情的側面も含め非常に複雑化することがあります。長年入居しているテナント、特に店舗の場合は、築いた顧客基盤を失う不安から強い抵抗を示すことも少なくありません。

交渉の長期化はプロジェクト全体のスケジュールに大きく影響します。当初3年で完了予定だった建て替えが、テナント交渉の難航により5年以上かかったなんて話も耳にします。この期間が延びれば、ビルの賃貸収入が入るまでの期間が長くなり、固定資産税や空室部分の管理コストなどの支出は継続するため、財務的に辛い期間が続いてしまいます。

こうした問題への対策として、余裕のあるうちに賃貸借契約を「定期建物賃貸借契約」に変更しておくことも有効な対策になりえます。これにより契約期間満了時の退去が明確になり、将来の建て替え計画をスムーズに進められます。

まずは心情的な部分は脇において、時間的・金銭的コストは整理して、契約期間や建て替えるならその時期を見据えて、対応策を含めた現実的な計画を立てることが大切になります。

古いビルほどテナントさんとの長年のお付き合いがあるものです。「契約を切るに切れない」「退去交渉なんて(オーナーさんの)心情的にできない」といった声を耳にすることも実際はあります。

だからといって検討を進めないでいてもビルの商品価値は減っていってしまいますし、いつかは判断をしないといけないわけです。まずは今後、どういうシナリオが考え得るのか、一緒に考えてみませんか?

今のビルを使い続ける?耐震補強と設備更新の重要性

さて、ここまで“ビルの建て替えかリノベーションか”の検討で考慮しないといけない費用について、特に「見落としガチなコスト」に焦点を当ててご紹介させていただきました。オーナーさんにとっては多くの場合、人生でそんなに多くない機会なので「分かってはいるけど、そこまで考えていなかった」という方もいらっしゃるかもしれません。

では「建て替えが難しいなら、このままビルを使い続ける方法」を考えるべきなのか?と思われるかもしれません。

実際はもちろん使い続けることも考えてみていただきたいですが「投資なし」というわけにはいきません。もちろんリノベーションをして商品価値を上げることは必要ですが、その前に「適切な修繕が必要になります。特に重要なのは耐震補強と設備の更新」です。

まず耐震補強ですが、現在の耐震基準に適合しているかどうかを確認しましょう。

耐震診断をすれば、どの程度の補強が必要かが分かります。

また、設備の老朽化も問題です。エレベーター、水回り、空調など、築40年以上のビルでは、交換が必要になる設備が多くなります。

順番に一緒にどのぐらいの費用で何に注意しないといけないのか考えていきましょう。

まずは耐震改修の費用からご紹介したいと思います。

実際に想定されるオフィスビルの耐震改修費用(目安)

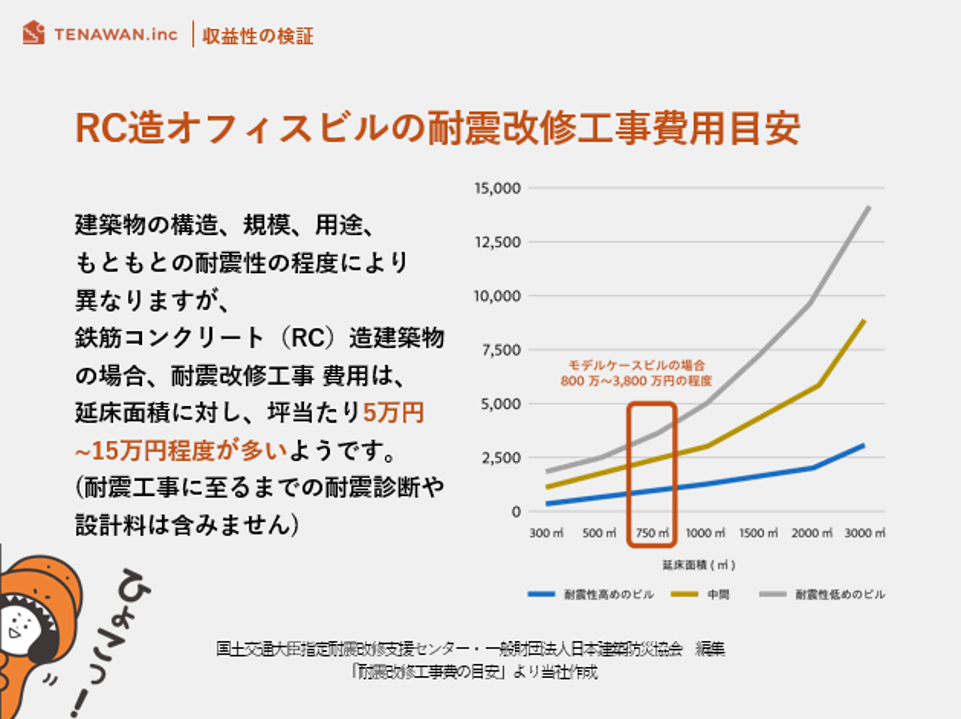

鉄筋コンクリート(RC)造のオフィスビルの耐震補強工事は、そのビルの状態にもりますが、一般的に坪あたり5万円~15万円かかると言われています。

「耐震性高めのビル」と「耐震性低めのビル」と「中間に位置するビル」では、延床面積毎に金額目安が大きく異なるので、比較してみましょう。

記事の冒頭でもご紹介した、今回モデルケースとして設定しているビルの場合、概算で800万円〜3,800万円程度と見積ることができました。。他に耐震診断や設計費用も別途必要になりますが、それでも建て替え(同じ前提で4.37億円)よりは明らかに安くすみます。

実際は、耐震補強はあくまで安全性の向上が目的なので、補強しても、建物の築年数が変わるわけではないので、賃料が上がるわけではありません。

ただ、ビルを長く使うためには必要です。地震で倒壊すれば、建て替えどころか資産価値がゼロになってしまいます。

こうした補強をしたうえで、商品力を上げるリノベを施すと十分に「戦えるビル」に生まれ変わらせることができます。

ビルを長く使い続ける為に必要な予防保全や設備の更新や修繕は本連載 第4弾で御紹介していますので、よろしければ合わせてご一読ください。

さて、本記事の次の章では、弊社が手掛けて築50年のビルを例に「空室のまま放置されていた物件を再生させた事例」を御紹介したいと思います。必要な補強とポイントに絞ったリノベで築古ビルがどう生まれ変わるのかを知っていただければと思います。

ポイントを絞った商品力をあげるリノベーション事例

日本橋の築50年のビルの事例です。そのビルは、ほとんど活用されずに空室のまま放置されていた物件を、我々もコストをかけて再生させた物件です。

最初にこの物件を現地調査した時、「うわ、さすがにこの建物の状態はキツイな。貸せる状態にするのに、お金もかかりそう」というのが最初の印象でした。

しかし、屋上に出てみたらそこに”とてもステキなテラス”を発見してしまい、一目でトリコになってしまったのです。「屋上が楽しかったら、古さや不便さに勝るアイテムになるのでは?」

小さくて古いビルなので、何か強力なウリがないとテナント募集はとても苦労します。そこで、この屋上です!ちゃんと演出して、すごく強力な武器にすることにしました。

ウッドデッキのパネルセットをDIYで調達して並べました。これだけでも屋上の雰囲気がよくまりますが、テナントさんの要望もあって、ベンチを置いてみました。こうしてみると左側の屋上の写真が、右側(AFTER)になるとぐっと楽しそうな印象がありませんか?

実際にテナントさんたちとビアパーティーをやったこともあります。このビルはスモールビジネスやスタートアップのテナントさんが多く集まっていますので、良い情報交換の場にもなりました。

この屋上ですが、「単に選べて楽しい」というだけではありません。ちゃんとテナント募集にも大きな効果があるんです。

●管理上の問題で屋上を開放しているビルは意外と少ないので、目を引きます

●煙草を吸う経営者にとても喜ばれます

●内見の時に屋上のことを話すと、まず全員が見たがります(結果、内見時の滞在時間が大幅に伸びて印象に強烈にインプットされます)

実際に内見に訪れたお客様を屋上に案内すると「えっ!すごいですね」「屋上に出られるんですか?」といった反応をいただきます。

バルコニーが広い場合でも同様の効果があります。ただ、不審者が入り込んでイタズラされないようにナンバー錠をつけるなど、管理上の対策も併せてやることをオススメします

まとめ|建て替え計画で忘れがちな費用!見落としがちな隠れコストと対策

中小のオフィスビルを所有するオーナーの皆様にとって、「建て替え」か「このまま使い続けるか」か「リノベをして商品力をあげるか」の選択は重要な経営判断です。本記事では、建て替えの際に忘れがちな期間や費用について、物件のモデルケースをもとに具体的な金額を一緒に考えていただきました。

いかがだったでしょうか?テナント退去費用や建て替え期間中の金利の支払い・生活費等、「言われてみたらそうだけど、そこまで考えられていなかった」という項目もあったのではないでしょうか?

実際に、中小ビルのオーナーさんとお話をさせていただき、いくつかのシナリオをお示しすると「そんなに違うの?」と驚かれることも多い内容です。

更に連載企画の前記事でご紹介した建築費や借入れ金利の最新動向をふまえると「事前の想定と違った」「聞けて良かった」と言っていただけることも多いので、もし思い当たる節があるかたは一度、御相談いただければと思います。

本記事でもご紹介しましたが、実際にシミュレーションしてみるとわかりますが、なかなかオーナーの皆様もそこまで手が回らない場合が多いですし、お金を貸したい銀行も資料を作ってくれない場合が多いです。

私達はリノベをゴリ押ししたいわけではないのです。ただ、いくつかの状況を鑑みた時に「冷静なシュミレーションと選択肢を持つ」ことは非常に重要だと考えていて「一緒に考えてみませんか?」という思いで本記事を執筆させていただきました。

次の連載では「鉄筋コンクリートのビルは100年持つ?築年数が古い建物の利用可能期間と延命のリアル」というビルの利用可能期間について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

きっと、これまでとは違った視点が見えてくるのではないでしょうか?そして、少しでも「自分のビルのことを相談してみたい」と思ったら、お気軽にご連絡ください。あなたの資産の未来を、共に考えていきましょう。

- タグ

-