ブログ / / 571

PV

出社にも楽しみを。オフィス回帰とハイブリッドワークに合わせた築古ビルに持たせたい設備と機能

こんにちは。テナワンの石田です。

リモートワークでオンライン会議を設定して、時間になったらZOOMやTeamsの前に座る。

そんなライフスタイルにも慣れてきたところですが、2024年から2025年にかけて今度はオフィスへの出社を求める“オフィス回帰”の動きが増えてきました。

私たちのビルに入居いただいているテナントさんも働き方が変わってきているなと、日々感じるなかで私達が扱う築古・フロア坪20-60坪ぐらいのオフィスビルでも、これからはこんな設備が欲しいな、こういう機能を持ったビルにしたいなと思うことが変わってきました。

本日は、今まさに進むオフィス回帰の背景や現状を大企業の動きから私たちのビルに入ってくださることが多いベンチャー企業や中小企業の皆様のオフィスの借り方や使い方、そこから私達が考える「これからのオフィスに備えたい設備や機能」についてご紹介したいと思います。

弊社サービスにご興味をいただきましたら、コチラからお願いいたします。都内7区を中心に、築古・小規模・様々なビルの様々なご相談に“無料”で乗らせていただいています。

フルリモートからオフィス出社へ!?大手企業から進むオフィス回帰

出社禁止!フルリモートで効率的な働き方!!それがDX!!なんてニュースが毎日流れていることもありましたが、Amazonが2025年1月から週5日の完全オフィス勤務を導入し、これまでの「週2日出社」のハイブリッド勤務を廃止すると発表する等、率先してリモートワークを進めてきたIT大手企業もオフィス回帰を進めています。

こうした動きは他の企業も進め初めていますが、同時に解約してしまったオフィスで「全員が出社するとオフィスにスペースがない」なんてこともニュースになっています。実際にAmazonが先の発表をした際には、同様のオフィススペースがない問題が出て、出社の開始スケジュールを後ろ倒しにしたなんてこともありました。

他にもLINEヤフーやアクセンチュアと言った会社も同様の発表をしています。

こうした変化の背景には、リモートワークを数年間実践してきた企業が見つけた「課題」があります。

初期の効率性やコスト削減効果に対して、長期的な組織力や創造性の面で懸念が生まれているのです。

大手企業を中心にオフィス回帰を進める事情とは?

大手のオフィス回帰1.社員の交流と新しいアイディアの発露

リモートワークでは計画された会議やミーティングは円滑に進むことができます。

なんなら移動時間もないので隙間なく埋められたオンライン会議に、休憩が全くない人たちが管理職を始め、一般社員まで多くの悲痛の声を何度か聞いたことがあります。

オフィスだと前後の移動時間等もあり、会社員なら出先で少し休憩したりということもありました。

さらには、そのなかで一緒にアポイントにいった上司と部下が会議の準備をしたり、MTGの振返りをして、その何気ない会話のなかに煩わしさもありながら多くの学びもあったのではないでしょうか?

またオフィスでも上司と挨拶をしたついでの何気ない会話から新しいプロジェクトや企画が始まったことを私自身の記憶を振返っても何度もあったなと思います。

そのようなオフィスやリアルだからこそ生まれる「余白」や「偶然」から生まれる学びやアイディアが新しい愛着や帰属意識、事業を前に進めるプロジェクトが立ち上がっていたことに、ここ数年のリモートワーク主体の働き方で可視化されてきたのかもしれません。

大手のオフィス回帰2.若手社員の教育・育成

先ほどもお話ししたように、会議の前後の会話で「クライアントの反応」をどう読み取るか、抽象的なテーマの言語化の仕方や資料化等、リアルだからこそ伝わるニュアンスや得られる学びがあるのかもしれません。

実際に人材育成の専門機関の調査では、新入社員の育成担当者の多くが「ほぼ毎日」のコミュニケーションを取っていることが明らかになっています。

特に新入社員や若手社員にとって、先輩社員の仕事ぶりを間近で見ることやタイムリーなフィードバックは、テクニカルスキルだけでなく、社会人としての基本的な姿勢を学ぶ重要な機会となります。

特に、クライアントの意思や解釈を表情の変化や声色等、様々なノンバーバル要素からくみ上げ咀嚼する能力は、経験がものを言う場面でもありますし、若手も時間が経っていない時にフィードバックしてもらわないと「そんな表情をクライアントがしていたか?」と分からなくなってしまいます。

リモートワークでは、こうした「背中を見て学ぶ」「会議で得た情報(ノンバーバルを含む)の解釈の仕方を学ぶ」といった機会が大幅に減少し、結果的に若手社員の成長スピードに影響が出始めているのかもしれません。

大手のオフィス回帰3.会社への帰属意識向上

オフィスという物理的な空間は、企業文化を体現し、会社・組織の一体感を醸成する重要な役割を担っています。

早く来る人・遅く来る人、机の綺麗さやコミュニケーション頻度、使う言葉や何気ない判断がリアルな空間には詰まっています。

明文化されたものだけではなく、何気ない判断や行動の繰り返しは文化や価値観となり、そこに愛着や愛情が芽生え、帰属意識を育んできた面もあったのではないでしょうか?

リモートワークが長期化することで、特に新しく入社した社員は既存社員との関係性を構築する時間が限られ、こうした価値観や文化に触れる機会は減っていました。

もちろん各社がイベントを開催したり、苦労されてきたことも知っていますが、日常に比べるとイベントを主催する側の工数にも限界がありました。

そうした接触機会の減少から交流の減少となり、結果的に人と人や人と組織の結びつきが弱くなり、帰属意識や愛着の低下が問題視されるようになりました。

オフィス回帰のデメリットには大手企業も頭を悩ませている?

一方で、これまで大手企業を旗振り役にフルリモートを推進してきた企業は、オフィス出社に働き方を回帰することで、いくつかの課題に直面しています。

1.リモートワークに最適化した社員は育児や居住エリア等のライフスタイルを変えられない

リモートワーク期間中に育児や介護などの事情で居住地を変更した社員もいます。

生活コストも下がりますし、実家が遠いけど「リモートワークなら」ということで育児も兼ねて実家に帰った友人もいました。

こうした社員は、会社側も対応余地を残すなど、一律のオフィス回帰ではなく柔軟な対応の検討に迫られています。

2.出社ができても従業員満足度が低下…

ウェルビーイングに関する調査では、最も満足度が高いのは「週1、2日出社のハイブリッド」が24.2%で最多になっています。

完全出社への回帰が必ずしも従業員満足度の向上にはつながらないのです。

3.オフィスに社員全員が出社するスペースがない

これまでフルリモートを推進してきた企業は、コスト削減も兼ねて未利用のオフィススペースを同時に縮小してきました。

そうした時に、仮に全員が同時にオフィスに出社すると座る席がないという問題も出てきていてます。

実際にAmazonでは週5出社への方針転換後に「オフィススペースが足らない」という問題で出社日を最大4カ月延期する事態になりました。

中小オフィスビルに入居するベンチャー企業はオフィス出社にどう向きあっているのか?

採用競争力の維持・強化に向けたリモート環境の継続

ベンチャー企業やスタートアップの多くは、優秀な人材確保のためにリモートワーク制度を完全に廃止することは難しい状況にあります。

特に技術系の人材は、リモートワークの継続を前提とした転職活動を行うケースが多く、競争力のあるオフィス環境の提供が求められています。

急成長スタートならでは?出社とリモートのハイブリッド利用

スタートアップ企業の特徴として、成長ステージに応じて働き方を柔軟に変更する必要があります。創業初期はリモート中心、拡大期はハイブリッド、安定期は出社中心といったように、段階的な調整が可能なオフィス環境が重宝されています。

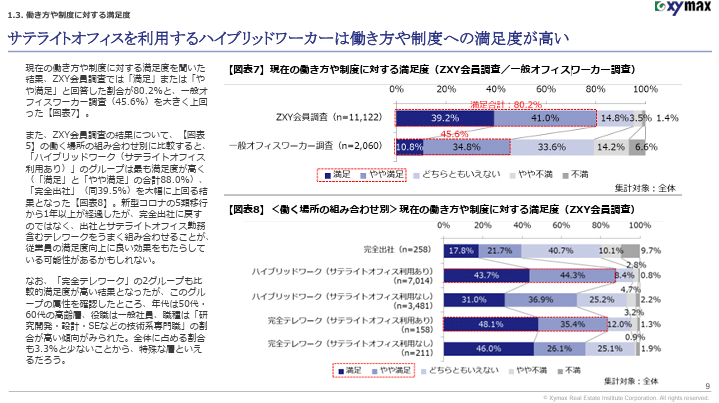

またスタートアップ企業や中小企業はリモートワークの拠点としてサテライトオフィスを法人で契約してメインのオフィスと併用する企業も増えて、利用満足度が高い調査結果も出ています。

スタートアップや中小企業に限ったアンケートではありませんが、利用企業全般のアンケート結果ですが、法人向けのサテライトオフィスサービス「ZXY(ジザイ)」会員アンケートでは、ハイブリッドワーカーの働き方や制度への満足度が高くなっています。

これは私達が事業を通して得た実感値でもありますが、オフィスを解約したり契約したりを気軽にできないベンチャー企業や中小企業の方が、こうしたサテライトオフィスやシェアオフィスの利用に柔軟で満足度高く利用されている気がしています。

新しい働き方に合わせた築古の中小オフィスビルに必要な設備

こうした現代のオフィス需要を捉えるため、築古ビルのオーナーがどのような設備を用意するべきか、実際の物件の運営事例を交えながら一緒に考えていきたいと思います。

リモートワークを継続する為のインターネット設備の完備

現代の働き方では、オフィスでのインターネット環境は「使えれば良い」から「快適に使える」レベルへの向上が求められています。

特に、ビデオ会議やクラウドサービスの利用を前提とした高速かつ安定した接続環境は必須条件となっています。

私たちのリノベーション実績では、築古ビルでもインターネット環境の整備により、現代的なオフィス需要に対応できることを数多く実証してきました。配線工事から Wi-Fi 環境の構築まで、建物の構造を活かしながら最新の通信環境を実現しています。

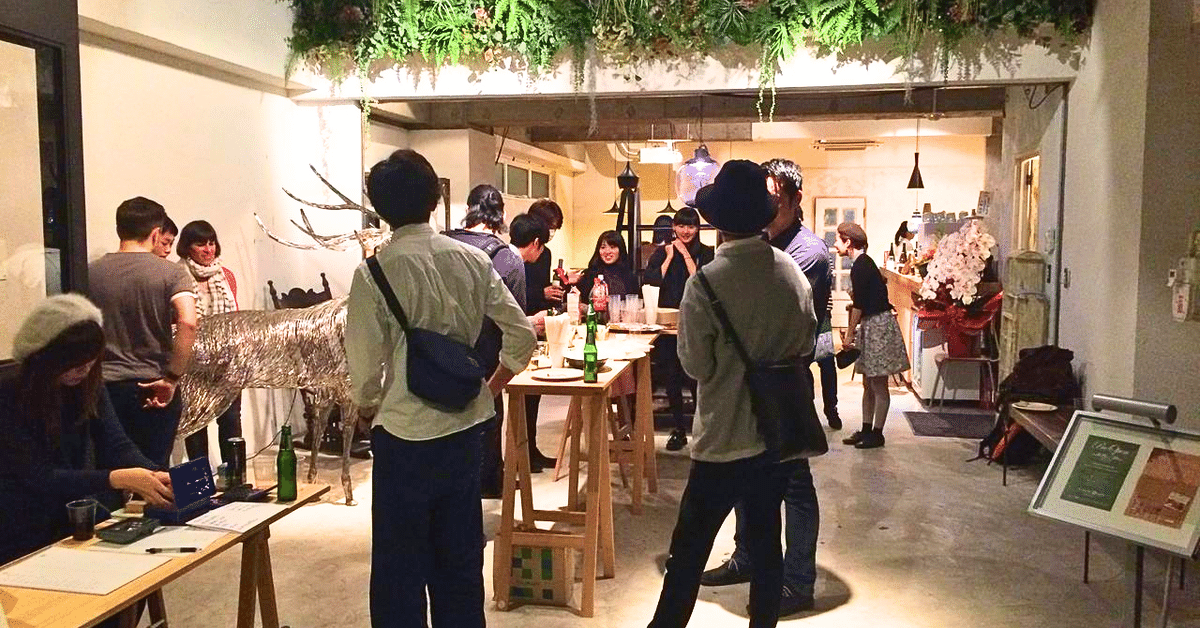

出社の時も楽しくなるカフェスペースを

オフィス回帰が進む中で、「出社したくなる」オフィス環境の創出が何より重要になっています。ベンチャー企業のオフィス作りにおいて、カフェスペースやラウンジエリアを設置するのも、こうしたテナントニーズを汲み取るのに効果的です。

現代の働き手、特に若い世代は「ただ働く場所」ではなく「居心地の良い空間」を求めています。

築古ビルが持つ独特の空間特性—高い天井、味のある柱や梁、自然光が差し込む大きな窓—これらを活かしたカフェスペースは、新築の画一的なオフィスビルでは決して作れない魅力を持っています。

私たちの手がけたプロジェクトでは、築40年のビルの一角に設けたカフェスペースが、テナント企業の社員だけでなく、近隣で働く人々の憩いの場となり、結果的にビル全体の価値向上につながった事例があります。

温かみのある間接照明、リサイクル材を活用したオリジナル家具、地域のアーティストが手がけた壁画などを組み合わせることで、SNSで話題になるような「映える」空間を低コストで実現できるのです。

カフェスペースは単なる休憩場所ではありません。ここでの何気ない会話から新しいビジネスアイデアが生まれたり、異なる企業の社員同士がコラボレーションを始めたりと、創造的な化学反応の場となることが多いのです。

自宅よりもアイディアが産まれる・形になる空間

創造性を高めるオフィスでは、仕事仲間や来訪者とのコミュニケーションから得られる着想やアイデアを昇華させる場所、息詰まったときに息抜きできる逃げ場、これらが創造的な仕事には不可欠だとされています。

リモートワークが普及する中で多くの人が、「自宅では本当に集中できる時間に限界がある」ということを実感したのではないでしょうか?生活音、家族の存在、誘惑の多い環境では、深い思考や創造的な発想は生まれにくいものです。

私たちが手がけたビルのリノベーションでは、会話がたまたま始まるカフェスペース、新しいプロジェクトのアイディアを思考を止めずに書き留めるホワイトボードのある会議室、集まることで産まれるチャンスを前に進める仕組みを施しています。

まず自宅よりもアイディアが産まれ、それを形にしやすい設備を備えると築古かどうかオフィスの広さに関わらずテナントさんに選ばれる理由になるなと考えています。

他にはない集中作業スペース

偶発性からアイディアが産まれる仕掛けと同時に、リモートワークよりも欲しいオフィス機能として「ものすごく集中できる」環境も重要ではないでしょうか?

実際に、2024年の働き方調査を見ると、リモートワーク経験者の多くが感じているのは「自宅での集中の限界」です。家族の生活音、宅配のインターホン、ついつい目に入る洗濯物…。「家だとどうしても集中しきれない」という声を、私たちもよく耳にします。

中小のオフィスビルでも、例えば複数テナントで共有する会議室を予約制で使えるようにすると、集中したい時に予約して作業することができます。

そんなにお金をかえなくても各テナントに「本当に集中したい時の特別な場所」を提供できるのです。

また、1階にカフェに入っておいてもらうと、オフィステナントの方が息抜きがてらカフェに降りてきてくれて、自分の作業に集中することができます。

カフェでの作業効果は科学的にも実証されています。適度なざわめき(環境音)が創造性を刺激し、コーヒーの香りや自然な照明が脳をリフレッシュさせるのです。

カフェのオフィスとは違った雰囲気が息抜きになり、普段とは違ったBGMや作業音が自分の作業に集中しやすくさせてくれます。

実際に築古ビルをリノベーションしたある物件の入居者は「煮詰まった企画を1階のカフェで見直すとアイデアが浮かび、本格的な集中作業は予約制の個室で。この使い分けができるのが、このビルを選んだ理由です」と話してくれました。

築古でもスペースが限られていても、テナント候補になる方々の新しい働き方に合わせた「集中環境」がテナントにビルを選んでもらう大きな理由になるのではないでしょうか。

離れがちな社員の距離を近づける意見交換の仕組み

ハイブリッドワークで最も深刻な課題の一つが、社員同士のコミュニケーション不足です。出社日がバラバラになることで、チームとしての一体感や情報共有に支障が生じるケースが増えています。

この課題を解決するためには、単に「会議室を増やす」のではなく、自然な交流が生まれる仕組みづくりが必要です。共用部分の戦略的活用や、異なる企業の社員が交流できるコミュニティスペースの設置、定期的なイベント開催などが効果的なアプローチとなります。

私たちテナワン株式会社では、こうした「コミュニティが発生するビルづくり」を、単なる空間設計を超えた重要なサービスの一つとして位置づけています。

例えば、屋上スペースを定期的な交流会の場として開放したり、フロア間の交流を促進するための共用ライブラリを設置したりと、ハード面とソフト面の両方からコミュニティ形成をサポートしています。

単なる箱貸しではなく、そこで働く人々の関係性、創造性、生産性の向上まで考慮した総合的な空間設計—これこそが、新しい時代に求められるオフィスビルの在り方だと私たちは考えています。

テナワンでは、オフィスに新しい価値を生み出すリノベーションの企画から任せてしまおう!というビルカツサービスを提供しています

私達はビルをサブリースで借りて、新しいニーズに合わせてビルの商品価値をリノベーションで生み出すビルカツというサービスを提供しています。

ご興味いただけましたら、ぜひ気軽にお問合せください。

まとめ

IT大手を中心としたオフィス回帰は、リモートワークの限界を乗り越え、人と人とのつながりから生まれる創造性を再評価する動きです。

一方で、中小企業やベンチャー企業は採用力を維持・強化するためにも単に元の働き方に戻るのではなく、リモートワークの利点も活かしたハイブリッドな働き方を模索し続けている企業さんが多いと思います。

築30~50年を経た中小ビルは、歴史と個性を持ちながら、こうしたテナントさんになっていただける企業のニーズに応える現代的な機能を備えることで、新築ビルにはない魅力的なオフィス環境を提供できる大きな可能性を秘めています。

私たちの「ビルカツ」サービスでは、オーナー様からビルを初期費用無しで借上げ、時代に合ったリノベーションを施してサブリースさせていただくサービスです。

オーナー様には安定収益を、テナント様には創造性を育む空間を提供いたします。ご興味いただけましたら、公式LINEからお問合せいただけますと幸いです。

- タグ

-