新着情報 / / 29

PV

不動産相続における借入・ローンの危険性|建て替えのデメリットと失敗しない対策

こんにちは。テナワンの石田です。

「建て替えで借入をすれば相続税が大幅に減額される」——こうした提案を銀行や税理士から受けたことがあるビルオーナーの方は多いのではないでしょうか。

確かに、相続税の観点だけを見れば、借入を活用した建て替えは評価額を圧縮する効果があります。

ただ、その前提には大きな借入があるわけなので、その借入の影響を将来に起こる可能性が高い出来事とセットでリスク検討されている方はすくないのではないでしょうか?

私達も、数多くの中小ビルオーナーから「建て替えの提案をもらうんだけど、自分だけではどこまで・何から考えたらいいか分からないんだよ」といったご相談をいただきます。特に深刻なのは、相続税は減らせても借入金はそのまま残り、次世代に重い返済負担を背負わせてしまうケースです。

本記事では、不動産相続対策の建て替え検討で見落としがちなデメリットを具体的な数字とともに解説し、借入だけに頼らない他の選択肢としての相続対策を一緒に考えてみたいとおもいます。

「建て替えありき」ではなく、本当にご家族の将来を考えた相続対策を検討していただければと思います。

弊社へのお問合せはコチラからお願いいたします。都内7区を中心に、築古・小規模・様々なビルの様々なご相談に乗らせていただいています。

不動産の相続対策でビルの建て替えを検討!5つの観点で検討してみませんか?

検討観点①:借入・ローンの返済負担と子供たち(相続人)の関係性

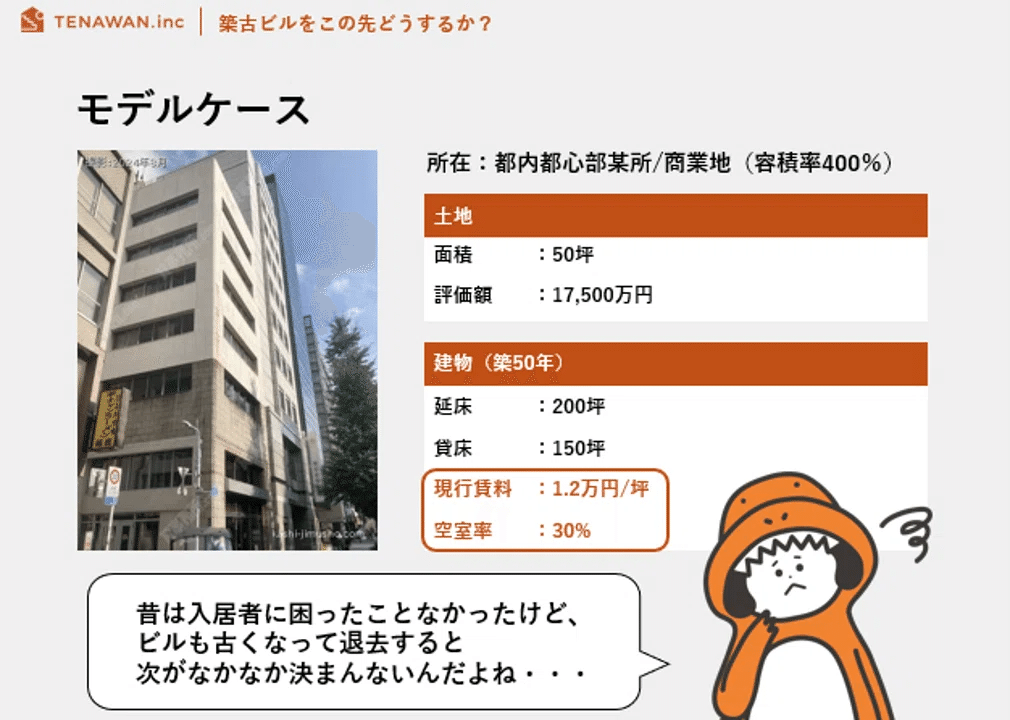

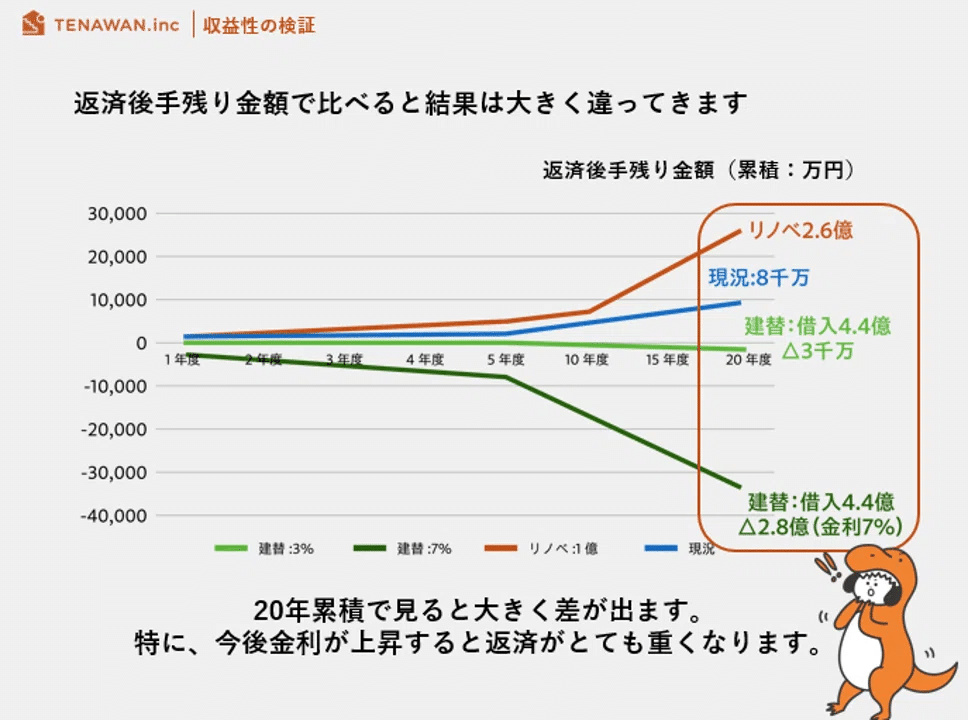

相続対策としてまず検討いただきたいのが、借入・ローンの返済負担です。例えば、弊社で次のような物件を例に金利が上昇した場合に「建て替え」と「リノベーション」のいずれを選択するかで、将来的な収支にどのような差が出るのかを、具体的なシミュレーションしたことがあります。

実際にシミュレーションした事例では、4.4億円の借入による建て替えが、20年後に累積で2-3億円のマイナスになるケースがありました。

まず忘れてはならないのが、金利という“見えないコスト”の存在です。私たちは今、歴史的な低金利時代に生きていますが、この状況が未来永劫続く保証はどこにもありません。

事実、バブル期には金利が8%を超えた時代もあったのです。もし金利が7%まで上昇したら、皆さんが描いている返済計画にも大きな影響があるのはイメージがわくのではないでしょうか?

「相続税は安くなるが、何億円もの借金は残る」——これは事実なのですが、冷静に受け止めがたいですよね。その重荷を背負うのは、次の世代のお子さんたちです。

ぜんぜん問題ないならそれでいいのです。ただ、お子様ともしっかりと話し合って将来の見立てやリスク、ビル経営について望ましいことなのかどうか、意思を合わせて確認することも大事ではないでしょうか。

検討観点②:建て替え期間という「収入ゼロ」の時期を乗り切れるか

次に考えたいのが、建て替え期間中にも“失われるものがある”ということです。建て替えを決断してから、新しいビルで収益が生まれるまで、実は3年から5年もの歳月がかかることが珍しくありません。テナントさんとの立ち退き交渉に始まり、解体、建設、そして新しいテナントさんを見つけるまで…この長い期間、賃料収入は完全にゼロになってしまいます。

これを具体的な数字で考えてみましょう。私たちが試算した都内のあるビルでは、月々の家賃収入が約126万円でした。これが仮に5年間ストップすると、失われる収益は実に7,560万円にも上ります。

収入が途絶える一方で、当然ですが支出はあります。長年入居していただいたテナントさんへの立ち退き料(オフィスなら家賃の2年分、お店であれば10年分でも交渉がまとまらないケースも)、ご自宅がビル内にあるなら建て替え中の仮住まいの家賃(都内なら3年で1,000万円超えも)など、必要な費用が発生します。

こうした「見えないコスト」と「失われる収益」を事前に一つひとつ丁寧に洗い出し、現実的な資金計画を立てておくことが極めて皆さんの生活を守るうえで重要です。「手元資金に余裕があるから大丈夫だろう」というどんぶり勘定が、後々ご自身の首を絞めることになりかねません。

さらに言えば、この「3年から5年」という建て替え期間でさえ、計画通りに進むとは限らない、というリスクも頭に入れておく必要があります。

検討観点③:「建築費の高騰」という将来のコスト上昇が、収支計画に及ぼす影響

銀行から提示される、建て替え後の収支計画はバラ色かもしれません。一見すると完璧に見えますが、その計画が描かれた“今”と、工事が始まったあとの“未来”とでは、前提が大きく変わっている可能性がある、ということを忘れてはなりません。

特に、昨今の建築費はかなり上がってきています。この10年で1.5倍になったというデータもありますが 、肌感覚としてはそれ以上かもしれません。職人さんの不足や資材価格の高騰は、もはや私たち一人の力ではどうにもならない外部要因です。当初の予算内で収まることの方が珍しい、くらいに考えておいた方がいいでしょう。

こうした建築費の高騰に伴い他の工事の工期が伸びてしまい玉突きで皆さんの工事も伸びてしまう可能性もあります。

工期が延びれば、その分だけ収入がゼロの期間が長引いてしまいます。

ただでさえ心細い期間に、想定外の出費まで重なってくる。この現実を、私たちはもっとシビアに捉える必要があると思っています。

「相続税を節約できるから」という一点だけで判断してしまうと、予測不能なリスクと高額な借金を抱え込むことになりかねません。良かれと思って進めた建て替えが、かえってご家族の未来に重い負担を強いる結果になってしまう。それは、私たちが本当に望む相続の形ではないはずです。

検討観点④:「分けられない資産」と家族関係への影響

もう一つ、計画書や数字には現れにくい、非常にデリケートな問題があります。それは「家族」の問題です。

現金であれば1円単位で公平に分けられますが、「ビル」という一つの塊をどう分けるか。これは本当に難しい問題です。

※実際には私達が提案させていただいた事例を本記事で紹介しているので、詳しくはソチラを参照ください。

お子さんたちが複数いらっしゃる場合、誰もが心から納得する分け方というのは、想像以上に難しいものです。

「ひとまず全員の共有名義に」という方法は、一見すると公平に聞こえるかもしれません。しかし、将来にわたって大きな足かせになる可能性があります。何かを決めようとするたびに、家族会議を開いて全員の同意を得なければならない。これでは、変化の早い時代に対応した機動的なビル経営を妨げてしまう可能性もあるわけです。

ここに、建て替えによる多額の借入金が加わると、問題はさらに根深くなります。「資産」だけでなく「負債」も一緒に分けることになるからです。プラスの財産ならまだしも、マイナスの財産をどう公平に分けるのか。相続が“争続”になってしまう悲しいきっかけは、こういうところにあるのかもしれないと私は多くのご家族を見てきて感じてしまうことがあります。

検討観点⑤:不確実な未来のビル経営に何を残すべきか

最後に、少し未来の話をさせてください。私たちがビル経営をしてきたこの30年と、これからお子さんたちの世代が経営を担っていく未来の30年とでは、社会の景色は全く違うものになるでしょう。

この10年を振り返ってもパソコンやスマホでの働き方が一般的になり、更にはオンラインMTGを使ったリモート会議が当然のように使われるようになりました。「オフィスはただそこにあれば貸せる」という時代から、新しいテナントの働き方・仕事の仕方に選ばれ続けるビルであり続ける「努力が必要」な時代になっていると思います。

更にはビルオーナーアは、常にこうした市場の変化を読み解き、柔軟に価値を創造し続ける経営スキルが求められます。

もちろん、お子さんたちがご自身と同じように、あるいはそれ以上に経営の才覚を発揮されるかもしれません。しかし、その逆も起こってしまうかもしれません。不動産経営は、思っている以上に泥臭く、専門的な知識と経験が求められる世界です。

そのバトンが時に、ずっしりと重たいバトンになってしまう可能性もあるわけです。

多くの借入は、ただでさえ荒波の未来の海へ、重い錨(いかり)をつけたまま漕ぎ出すようなものです。お子さんたちの経営の自由度を奪い、挑戦の機会を狭めてしまうことにもなりかねません。

これは人やその才覚、努力にも大きく変わる可能性がありますが、重りは軽いに越したことはありません。そういう意味で相続をどのようなかたちで行うか、不確実な未来のビル経営に思いを馳せて、どのような方法・状態がよいかを考えてみていただきたいと思います。

借入リスクをなるべく低減。そして不動産の資産価値を高める「賢い相続対策」とは

築古ビルを低リスクで活かす!?こんな考え方もありなのでは?

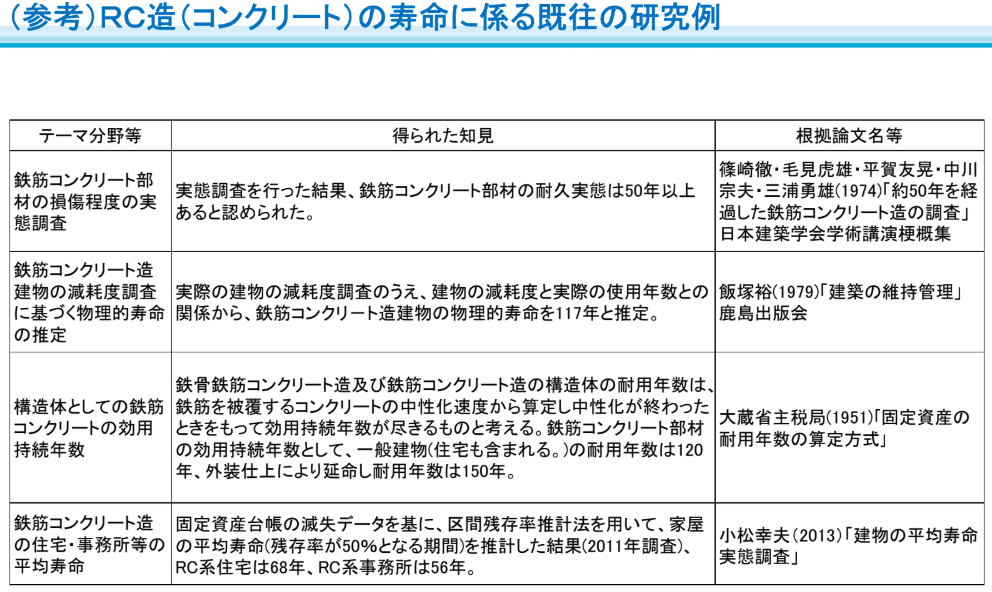

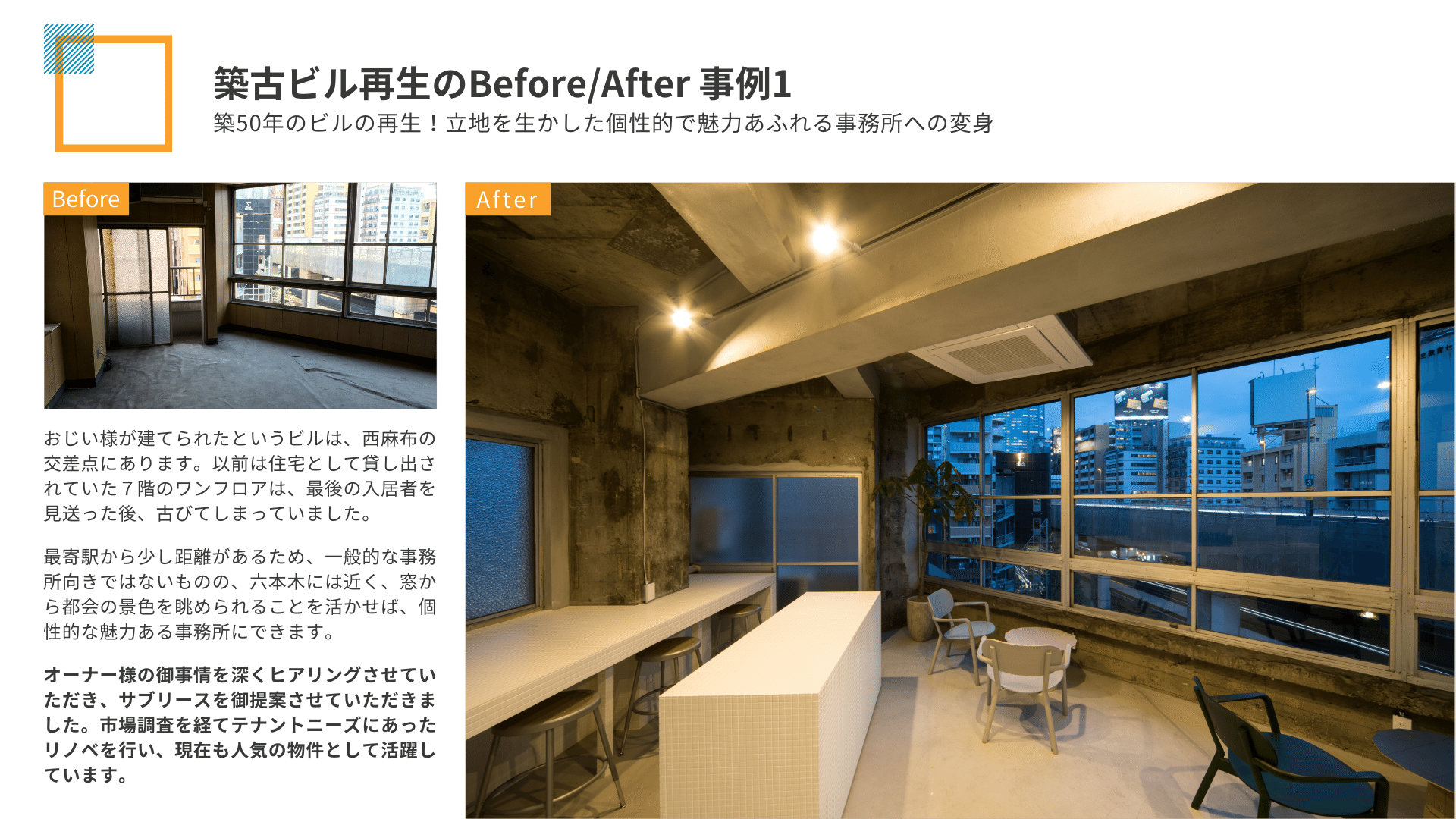

国土交通省のレポートでは、RC造(鉄筋コンクリート造)建物の実際の耐用年数は100年以上とされています。もちろん適切なメンテナンスは必要ですが、築50年のビルでも「築50年だからダメ」なんてことはないんです。

実際の耐震補強コストは坪5-15万円程度で、建て替え費用の1/10以下の投資で安全性を確保できます。外壁塗装や防水工事などの定期メンテナンスを適切に行うことで、建物の寿命を大幅に延ばすことが可能です。

必要最小限の投資でも築40年・50年経った築古ビルに新しい商品価値を生み出しすことで、借入というリスクを抑えながら相続対策を進めることができるのではないでしょうか。

不動産(ビル)の相続に向けた商品価値を高める段階的な検討法

私達が相続を前提にしても築古ビルの商品価値を企画する時には、段階的に慎重な手順で進めることが多いです。

まず最初に、しっかりとした市場調査を行います。周辺エリアのテナントニーズと競合ビルの情報収集により、市場の実態を正確に把握します。どのようなオフィス需要があるのか、周辺の賃料相場はどうか、競合ビルの設備や特徴は何かを詳しく調査します。

特に築古ビルだと電気容量やインターネット回線等、現代の働き方に対してビルが持っていない機能もあるので、ビル自体の設備や機能をしっかりと把握しながら、何をどのように充足させると競合よりもテナントニーズを満たすことができるかを考えながら調べていきます。

次に、収集した情報をもとに必要なビルの商品価値を決定します。いわゆる企画をしっかりと立てる段階です。テナントが求める設備や空間、差別化できるポイント、投資対効果の高い改修箇所などを具体的に計画します。

そのうえで、企画を実現する改修やリノベーションポイントを選定します。エントランスや屋上活用、水回り改修、小規模な間取り変更、更には賃貸契約内容など、具体的な施策を決定し、テナントニーズとして必要であれば耐震診断や補強工事も実施します。

最後に、ここまでの調査や企画をもとに「何をいくらでどのようにやるか」の最終判断を行います。

オーナー様がいらっしゃる場合には、オーナー様と複数のシュミレーションをさせていただき、企画やアプローチを見直していきます。

そのなかでリノベーションで十分な効果が得られれば継続活用、思うような結果が得られなければ建て替えや売却を検討する等、様々な事情に合わせてコストとリターンを十分に見極めて、適切なアプローチを選んでいきます。

このように市場調査から企画立案、実行、評価まで段階を踏むことで、無駄な投資を避けながら確実に資産価値を向上させることができます。

言ってしまえばそれだけなのですが、実際には調査や企画・検討・評価は、各ステップをいったりきたりして精度を高めていきます。

やはり情報が出てきて初めて、産まれる懸念や疑問も出てきます。

私達は流石に複数の物件を見ていますので初期的なリサーチやアプローチの定石がわかるので、一旦、大枠を調査して検討の幅を整理しますが、それでも骨が折れる作業になることもあります。

ただ、ここをサボると将来に不動産を相続する時の「見えないリスク」を抱えることになるので、なるべく丁寧に進めさせていただきます。

皆さんが調査・企画・検討される時も大変かもしれませんが、ぜひ頑張りどころとだと思ってチャレンジしてみていただければと思います。

もし私達の方でお手伝いできることがあれば、気軽にご相談ください。

兄弟がいる子供たちが不動産を相続する場合の選択肢

1棟のビルを子供二人で相続する!?たとえばこんな方法はどうでしょう?

「分けられない資産」がもたらす問題を回避するために、私たちがオーナー様と一緒によく検討する方法がいくつかあります。

一つは、古くなった状態でそのまま売るのではなく、私たちが得意とするリノベーションなどでビルの収益力を最大限に高めてから売却する。

空室を埋め、賃料を安定させることで、ビルはより高く評価されます。そうすれば、より多くの現金を手にでき、お子さんたちも公平に、そして何より円満に資産を受け取ることができるのではないでしょうか。

もう一つは、ご家族の中で「役割分担」を明確にする方法です。例えば、ビル経営に興味や適性があるお子さんがビルそのものを引き継ぎ、そのビルを担保に借入をしてもう一人のお子さんに相続するといったことも考えられます。

それぞれの得意なことや将来の希望を尊重しつつ、ビルのポテンシャルをしっかりと活かして不動産を相続できるかもしれません。

どの方法を選ぶにせよ、一番大切なのは、オーナー様がお元気なうちに、ご家族全員でオープンに話し合うことかなと思います。オーナー様が「分かってくれる」と思っていても話始めると色んな意見がでるものです。

また、相続が始まってからでは、どうしても感情が先に立ってしまうのもよくある話で、冷静な話し合いが難しくなりがちです。そうなる前に、皆さんの想いを共有し、方針を決めておく。これが、未来の“争続”を防ぐ何よりの特効薬だと私は信じています。

借入と資産を複数の子どもで分ける際の注意点

借入付き不動産の共有は大きなリスクを伴います。一人が返済に問題を抱えた場合、他の共有者にも影響が及ぶ可能性があります。また、将来的な売却や大規模修繕の際に、全員の合意を得ることが困難になる場合があります。

経営能力の違いによるトラブルも想定されます。不動産経営には専門知識と経験が必要ですが、相続人全員がそうした能力を持っているとは限りません。能力差によりトラブルが生じることを避けるため、事前の役割分担や責任の明確化が必要です。

これらの問題を避けるためには、専門家を交えた事前協議が重要です。税理士、不動産コンサルタント、司法書士などの専門家チームを構築し、法的・税務的・実務的な観点から最適な相続方法を検討することをお勧めします。

まとめ|ご家族の未来のために、立ち止まって一緒に考えませんか

ここまで、建て替えを中心とした相続対策のデメリットについて、少し厳しい話もさせていただきました。しかし、大切なのは、不安を煽ることではなく、一度立ち止まって、ご自身のビルとご家族の未来を多角的に見つめ直すことだと思っています。

「銀行が言うから」「税理士に勧められたから」ではなく、オーナー様ご自身の言葉で、ご家族の物語を紡いでいく。そのための第一歩が、これまでお話ししてきたようなリスクやデメリットも含めた現実を、冷静に見つめることではないでしょうか。

私たちが推奨する進め方は、至ってシンプルです。

まずは、ご自身のビルの「健康診断」から始めてみてもいいかもしれません。現状を正しく知ることが全てのスタートです。その上で、建て替え、リノベーション、売却といった選択肢をテーブルに並べ、それぞれの未来をシミュレーションしてみます。

いきなり大きな決断をするのではなく、段階的なアプローチでリスクを最小化できないか探ります。そして何より、そのプロセスをご家族と共有し、オープンに話し合う時間を大切にします。

もちろん、専門家の力も借りられるなら借りられると検討スピードや深さが変わるでしょう。ただ、心に留めておいていただきたいのは、彼らにもそれぞれの立場があるということです。

その構造を理解した上で、誰が本当にご家族の未来のために汗をかいてくれるのかを見極めることが大切だと考えています。

私たちが数多くのご相談を通じて確信しているのは、相続対策にたった一つの「正解」はない、ということです。あるのは、そのご家族にとっての「最適解」だけです。

私たちは、目先の借入負担で未来を縛るのではなく、今ある資産の価値を確実に高め、次世代が心から「ありがとう」と言ってくれるような相続の形を、オーナー様と一緒になって模索していきたいと考えています。

「相続税対策だから建て替え」。その一言で思考を止めてしまう前に、ぜひ一度、私たちに話を聞かせてください。

どんな築古ビルにも、必ず光る原石が眠っています。そのポテンシャルを最大限に引き出しながら、ご家族全員が笑顔になれる未来を、一緒に描いていきましょう。

- タグ

-