ブログ / / 530

PV

親から相続した古くて諦めていた物置が、付置義務住宅という”都市鉱山”だった話。

こんにちは、テナワンの石田です。

築30年、40年と歴史を重ねてきたビルを経営されているオーナー様とお話ししていると、共通の悩みを伺うことがあります。それは、ビルの中に存在する「どう扱っていいか分からないスペース」の存在です。

「最上階にある親が住んでいた部屋、物置になったまま何年も経ってしまった…」 「古すぎて、どうせ誰も借りてくれないよ」

そんな風に、ため息をついていらっしゃいませんか? 先代から受け継いだ大切な資産とはいえ、活用できなければただの「お荷物」。

しかし、もしその「お荷物」だと思っているスペースが、ビル全体の価値を劇的に引き上げる「お宝=都市鉱山」かもしれない、と言ったらどうでしょう。

今回の記事では、特に都心の古いビルにひっそりと存在する「付置義務住宅」に光を当てます。一見すると、古くて借り手もつかないようなこのスペースに、なぜ今、大きなビジネスチャンスが眠っているのか。その理由と、築古ビルが新たな活路を見出すためのヒントを、私の実体験を交えながら皆さんと一緒に探っていきたいと思います。

弊社へのお問合せはコチラからお願いいたします。都内7区を中心に、築古・小規模・様々なビルの様々なご相談に乗らせていただいています。

そもそも「付置義務住宅」とは?その定義と歴史的背景

まず、「付置義務住宅」という言葉自体、あまり聞き慣れないかもしれませんね。

付置義務住宅とは、一言でいえば「特定の条件下でオフィスビルなどを建てる際に、設置が義務付けられた居住用スペース」のことです。

「付置義務」と聞くと、多くの方が駐車場の設置義務を思い浮かべるのではないでしょうか 。東京都の特定の地区では、建物の面積に応じて一定台数の駐車場を設けなければならない、というルールがあります 。それと同じように、かつての都心部では、ビルを建てる際に「住宅」を併設することが求められた時期があったのです 。

では、なぜオフィスビルに住宅を作る必要があったのでしょうか。 その背景には、今では信じられないかもしれませんが、1980年代から90年代にかけての都心部の深刻な人口減少問題がありました。

例えば、東京都中央区の人口は1953年の約17万人をピークに右肩下がりとなり、1997年には7万人台まで落ち込んでしまいました 。日中は働く人で賑わうものの、夜になると人がいなくなり、街の活気が失われる「ドーナツ化現象」に、当時の自治体は強い危機感を抱いていたのです。

そこで、都心に住む人を一人でも多く確保するための策として、一部の自治体で「住宅の付置義務」が導入されました。1985年以降、中央区、港区、新宿区などで、一定規模以上のオフィスビルを建てる際には、住宅などを併設するよう行政指導が行われたのです 。

しかし、当時のビル建築の主役はあくまでオフィス。デベロッパーやビルオーナーにとって、住宅部分は正直なところ、収益性の低い「仕方なく作る」スペースでした。そのため、住みやすさやデザインの優先順位は後回しにさせることも多く、「メリットを享受するため」に、申し訳程度のキッチンや狭いユニットバスを置いただけの、現代の基準ではお世辞にも品質が高いとは言えない住戸が多く作られたのです 。

この「仕方なく作られた」という歴史こそが、数十年という時を経て、このスペースをユニークな存在へと変貌させる土壌となりました。

なぜ“お荷物”が“お宝”に?価値が逆転した2つのターニングポイント

では、なぜ当時のお荷物が、今になってお宝に変わったのでしょうか。そこには、私たちの価値観や社会制度を大きく変えた、2つのターニングポイントがありました。

ターニングポイント①:時代の追い風(都心回帰と働き方の多様化)

一つ目の転機は、人々のライフスタイルの劇的な変化です。 かつては郊外に住み都心へ通勤するのが一般的でしたが、今や「職住近接」が新たなスタンダードになりました。通勤時間を短縮し、プライベートを充実させたいと考える人が増え、「都心に住む」こと自体の価値が飛躍的に高まったのです。

わざわざ行政が義務付けなくても、デベロッパーが自ら低層階にオフィス、高層階に住宅という複合ビルを積極的に開発するようになったことからも、このトレンドは明らかです 。

さらに、働き方の多様化も大きな追い風です。フリーランスや小規模なベンチャー企業が増え、誰もが画一的なオフィスを求める時代から、それぞれの企業のカルチャーや働き方を表した独自性のあるオフィスも求められるようになりました。彼らは、創造性を刺激するような、ユニークで居心地の良い空間を求めます。そうなると、天井が高かったり、窓からの眺めが良かったりする元・住居スペースは、無機質なオフィスの一室より、何倍も魅力的に映るのです。

ターニングポイント②:制度の後押し(小規模宅地等の特例の改正)

そしてもう一つ、ビルオーナーさんにとって決定打となったのが、

2010年の税制改正です 。

これは、相続税の計算に使われる「小規模宅地等の特例」という制度のルール変更です 。この特例は、亡くなった方が住んでいた土地などを相続した際に、土地の評価額を最大で80%も減額できるという、非常に強力な節税策です 。

2010年の改正前までは、例えば5階建てのビルで、オーナーが5階に住み、1階から4階をオフィスとして貸していた場合、なんとビルの敷地全体にこの「80%減額」が適用されていました 。都心の一等地にビルを持つオーナーにとって、自身のビルに住むことは、最高の相続税対策だったわけです。

ところが、このルールが変更されました。オーナーが自分で住んでいる部分と、人に貸している部分を面積で分け、それぞれ異なる減額率で計算することになったのです 。

先ほどの例で、敷地の評価額が1億円だとします。

- 改正前: 敷地全体(100%)に80%減額が適用され、評価額は2,000万円に。

- 改正後: オーナー居住部分(5分の1)は80%減額、賃貸部分(5分の4)は50%減額。これを計算すると、評価額は4,400万円になります 。

この差は非常に大きいですよね。 この改正によって、「ビル内に住み続けることの節税メリット」が大幅に薄れました。その結果、「それなら、この部屋を無理に使う必要はないな…いっそ、誰かに貸して収益を生んだ方がいいんじゃないか?」と考えるオーナー様が増えたのは、自然な流れでした 。

時代の追い風と、制度の後押し。この二つが交差したことで、長年塩漬けになっていた都心のオーナー住戸や付置義務住宅が、いよいよ本格的に活用のステージへと上がってくることになったのです。

【事例】「見せたくない」と言われた物置部屋が、高収益ペントハウスへ

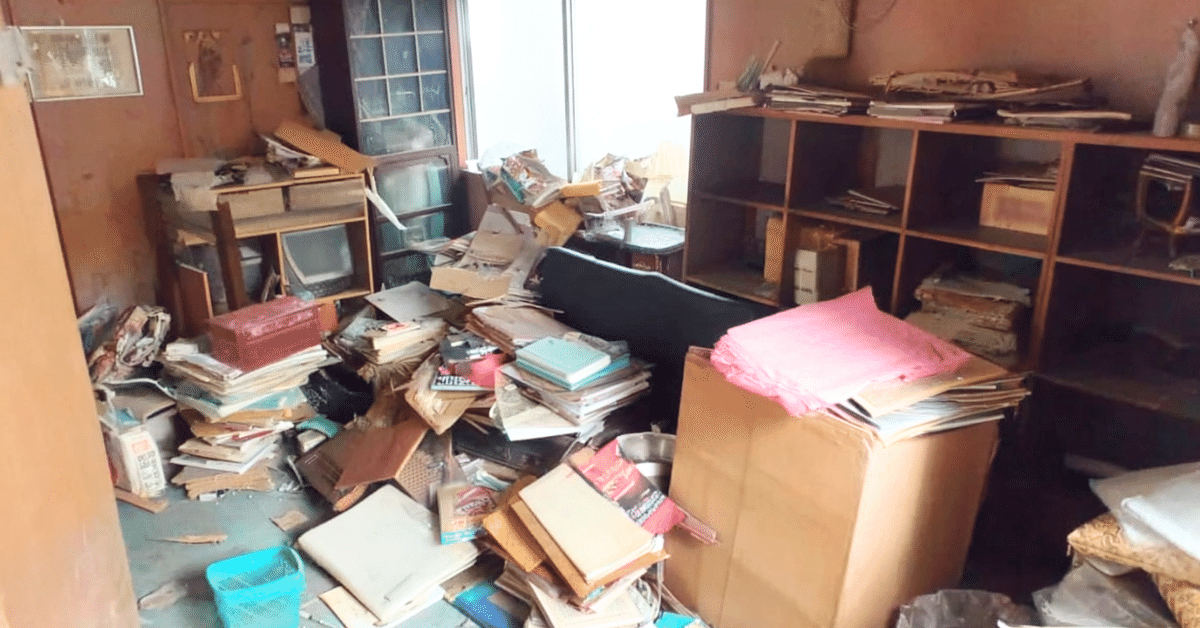

「石田さん、下の階はいいんだけど、最上階だけは勘弁して。人に見せられる状態じゃないから…」

これは、私が実際に経験した、都内でも屈指の人気エリアに建つビルでの話です。私たちは長年、そのビルのオフィスフロアの管理をお手伝いしていました。そして、そのビルの最上階には、現オーナー様の先代が住んでいたペントハウスがあったのです。

しかし、相続が発生して以来、その部屋は誰にも使われることなく、長い年月が経っていました。いつしか家財道具や不用品が運び込まれ、完全な「物置」と化してしまっていたのです 。オーナー様にとっては、親の思い出が詰まった品々を整理することへの心理的なハードルもあり、まさに「開かずの間」となっていました。

しかし、私はそのスペースに計り知れないポテンシャルを感じていました。こうしたテーマは複雑な心情に関わるので強引なことはできないのですが「絶対に、あそこは化けますから。」と丁寧に丁寧にお話をさせていただき、ようやく拝見させていただくとができたのです。

確かに、物は溢れていました。でも、その瓦礫の向こうに、私には宝の山が見えたんです。窓から差し込む明るい光、遮るもののない圧倒的な眺望、そしてペントハウスだけが持つ特別な空気感。これはまさしく「お宝」だ!と。

そこで私は、オーナー様にこう提案しました。 「不用品の処分からリノベーション、テナント募集まで、すべて私たちに任せていただけませんか。オーナー様は何もしなくていい。この部屋を借り上げさせてください」と。

半信半疑だったオーナー様を説得し、私たちはプロジェクトをスタートさせました。まずは、膨大な量の残置物との戦いです。正直、心が折れそうになる瞬間もありましたが、空間がきれいになるにつれて、この部屋が持つ本来の輝きがみるみる現れてきました。

私たちは、この原石をただ磨くだけでなく、現代最高のカットを施すつもりでリノベーションに臨みました。ペントハウスの開放感を最大限に活かし、いくつかの想定するテナントさんのニーズや事情を思い浮かべながら空間をつくらせていただきました。

募集を開始すると、ありがたいことにいくつかの企業様から問い合わせをいだくことができました。あの「開かずの間」が、今ではビル全体の収益を牽引するエース区画です。

(どんな物件でもうまくいく。そんな都合のいい話では全くありません。結果としては上手くいった、という場合でも、その道中は紆余曲折があるものです)

ただ、この事例のように、ペンシルビルの最上階は「今のスペックや状態に関わらず」綺麗に整えて現代のテナントニーズに合わせることで、ビルの収益力を高める「都市鉱山」に生まれ変わる可能性は秘めていると思います。

立地の良い最上階の部屋は、多くの場合、内見に来られたテナントさんが眺望の良さや光の入り方、アクセスの良さに驚いてくれます。

弊社ではビルを「ビルの空室を借上げ、オーナー様の費用負担ゼロで改修」というサービスを提供させていただいています。もしご興味いただけるようでしたら気軽にお問合せください。

活用の課題と、これからの可能性

もちろん、この「お宝」を発掘するには、いくつか乗り越えるべき課題もあります。 まず、こうした物件は市場にほとんど出てきません 。また、事例のようにもはや「ゴミ屋敷」状態になっている可能性も高く、片付けるだけでも大変な労力と費用がかかります 。

さらに、実務的な面では「複合用途ビルの管理は面倒」というイメージもあります 。オフィスと住宅では、ゴミの出し方や人の出入りの時間帯も違うため、管理が複雑になるのでは、という懸念です。

しかし、これらの課題は現代の技術やノウハウで十分に解決可能です。例えば、セキュリティ面ではスマートキーを導入すれば、フロアごと、部屋ごとに入退室の権限を細かく設定できます 。ゴミの問題も、ルールを明確化し、管理体制を整えればトラブルは防げます。

何より、これから日本は、人口動態の構造的にも「大相続時代」を迎えます 。それはつまり、今まで市場に出てこなかった、こうしたオーナー住戸付きのビルが、相続をきっかけに売りに出されたり、活用方法の見直しを迫られたりするケースが間違いなく増えてくる、ということです 。

【まとめ】ビル経営の活路は足元にあり

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

今回の記事では、都心に眠る「付置義務住宅」という名の都市鉱山について、その定義と歴史的背景から、現代における価値、そして実際の再生事例までをお話ししてきました。

かつては「仕方なく」作られ、その後は「お荷物」として放置されがちだったスペース。しかし、時代の変化と制度の後押しを受け、今まさに、大きな可能性を秘めています。

視点を変え、現代のニーズに合わせて適切に手を加えれば、ビル全体の価値を劇的に押し上げる高収益資産へと生まれ変わらることができる可能性を持っています。

「古い」「物置で魅せられない」と諦める前に、ぜひ一度、その足元に眠る「お宝」に目を向けてみてください。

もし、「うちのビルのあの部屋、どうにかならないか」「一度、専門家の目で見てほしい」と感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。公式LINEからもお問合せいただくことができます。

私たちは、100のビルがあれば100の答えがあると考えています。皆さんの大切な資産の未来を、一緒に考えていけるパートナーでありたいと願っています。

- タグ

-