ブログ / / 899

PV

古い建物の改修・耐震安全対策|築古ビルオーナーにとって心配なアスベストや地震の実体験から学ぶ対策術

こんにちは、テナワンの石田です。

「うちのビルも築40年か…。あちこち古くなってきたし、大きな地震が来たらどうなるんだろう」「いっそ建て替えるべきか、でも莫大な費用がかかるし…」

私たちのもとには、長年大切にされてきたビルを前に、こうした悩みを抱えたオーナー様からのご相談が後を絶ちません。実はこれ、他人事ではないんです。私たち自身も、築30年、40年を超える中小規模のビルを日々運営している当事者であり、オーナーの皆様と同じ不安や課題と常に向き合っています 。

特に1981年の建築基準法改正以前、「旧耐震基準」で建てられた建物となると、その悩みはさらに深刻になりますよね。耐震性の問題だけでなく、アスベストの心配、設備の老朽化など、課題が山積みなっているように感じてしまうのも無理はありません。

巷には「古い建物は資産価値が低い」「早く建て替えるべき」といった声も散見されますが・・・でも、本当にそうでしょうか?

今回は、私たちが実際に「困った物件」と向き合い、汗をかきながら再生させてきた実体験をもとに、古い建物の地震対策と改修について、教科書には載っていない「リアルな話」をしたいと思います。この記事が、ご自身のビルの未来を考える上での、新たな視点やヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。

「もうこのビルはダメかも…」その古い建物につきまとう倒壊等の不安の正体と向き合う

古い建物を所有していると、どうしても様々な不安が頭をよぎります。特に築30年を超えてくると、その課題は一つではなく、複雑に絡み合ってくることが多いのではないでしょうか。

まず、避けて通れないのが「耐震性」の問題です。 1981年6月1日より前に建築確認を受けた、いわゆる旧耐震基準の建物は、やはり現行の基準と比べると地震に対する備えが十分でない可能性があります 。大きな地震のたびに報道される建物の被害状況を見るたびに、ご自身のビルのことが心配になるのは当然のことです。

次に、じわじわとオーナー様を悩ませるのが「アスベスト(石綿)」の問題です。 特に1975年から段階的に規制が強化され、2006年以降は全面禁止となりましたが、それ以前の建物では、目に見えない場所にアスベスト含有建材が使われている可能性があります。いざ改修や解体をする際に、この問題が大きな壁として立ちはだかるケースも少なくありません。

さらに、築古ビル特有の課題はこれだけではありませんよね。

- 構造的な劣化: コンクリートのひび割れや鉄筋のサビなど、建物の骨格に関わる部分の老朽化。

- 設備の陳腐化: 効きの悪くなった空調、頻繁に修理が必要な給排水設備、現代のIT環境に追いつかない電気容量など 。

- 時代の変化とのズレ: 今の働き方やテナントニーズに、建物の間取りや仕様が合わなくなってきている。

私たちテナワンが実際に管理している築35年のビルで耐震診断を実施した時のことです。出てきた「Is値(構造耐震指標)0.4」という数字を見た時は、正直、頭をガツンと殴られたような衝撃でした。「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」とされる基準値0.6を、大きく下回っていたのです。

しかし、落ち込んでばかりもいられません。この現実を直視し、どうすればこの場所を安全で、そしてテナントさんにとって魅力的な場所にできるのか? そこから私たちの本当の挑戦が始まりました。

古い建物の価値を最大化する、攻めと守りの実践的リノベーションアプローチ

私たちは、いきなり耐震診断や耐震工事の計画を立てるのではなく、「このビルを、これからどんな商品にしていくのか?」という事業の『企画』を練り上げることから始めます。なぜなら、その企画(ゴール)が定まって初めて、必要な投資(診断や工事)のレベルが見えてくるからです。

ステップ1: すべての土台となる「企画」を練り上げる

私たちが最初に行うのは、徹底したマーケット分析です。

- 周辺の市場相場や、今どんなテナントがオフィスを探しているのか?

- このビルが持つ立地や特性を、どんな人たちが「価値」だと感じてくれるのか?

これらの情報を基に、「このビルを、誰に、いくらで貸すのか」という具体的なターゲットと賃料水準を定めた企画を立てます。例えば、「感度の高いクリエイティブ系の小規模チームに、相場より少し高くても『ここで働きたい』と思ってもらえる空間を提供する」といったコンセプトを明確にするのです。

テナントさんの立場にたって、リモートワーク等の今の働き方、必要なインターネット環境等の設備等を整理していくと必然的に、1つ1つの建物で求められる内容と要件が整理されていきます。

ステップ2: 企画を実現するための「安全性の確保」

企画が固まったら、次はそのターゲットに安心して選んでもらうための「安全性」をどのレベルで確保すべきかを考えます。ここで初めて「耐震」が具体的な検討項目として上がってきます。

例えば、ターゲットがベンチャーであれば、厳格な耐震基準への対応よりも手軽で会社の成長にあわせた柔軟性や企業イメージ作りを自分達で出来るといった要素が重要になるでしょう。もちろんビルの状況によっては、必要に応じた耐震診断を行い、建物の現状を正確に把握します。診断結果と、テナントニーズに合わせたビルの商品価値づくりで求められる安全性のレベルを照らし合わせ、必要な補強設計と工事を行います。

私たちが以前手掛けた建物でも、このステップを踏んで耐震補強を行いました。その際、何よりも大切にしたのがテナントさんとの対話です。

工事開始の数ヶ月前から一社一社と個別にお会いし、なぜこの工事が必要なのか、どんなスケジュールで進めるのかを丁寧に説明し、ご意見を伺いました。テナントさんは大切なパートナーです。地道な対話を重ねることで信頼関係が生まれ、工事もスムーズに進めることができました。

ステップ3: 企画をカタチにする「攻めのリノベーション」

安全という土台の上に、いよいよ企画をカタチにしていく「攻めの投資」、リノベーションのステップに進みます。ここでのリノベーションは、単にきれいにすることが目的ではありません。ステップ1で立てた企画コンセプトを、テナントが「価値」として体感できる空間に具現化することが目的です。

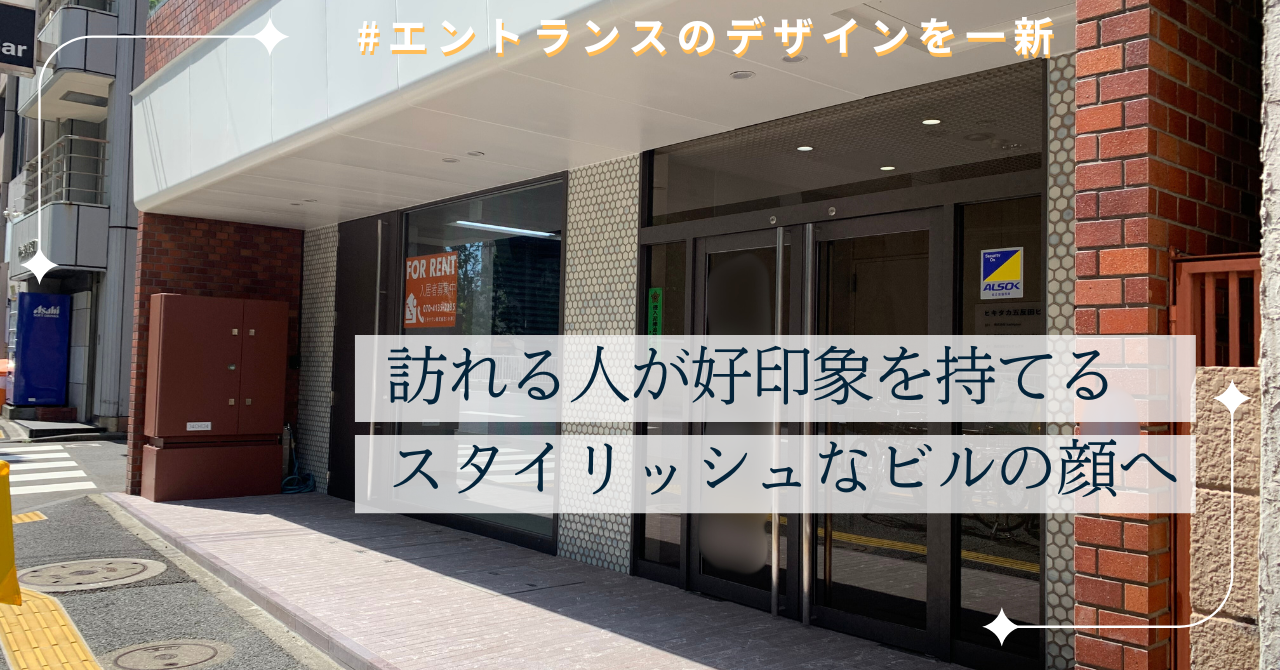

私たちが管理する別の築32年のオフィスビルでは、「画一的なオフィスでは満足しない、創造性を求める企業」をターゲットとする企画を立てました。その企画を実現するために、私たちはこんなリノベーションを施しました。

- 外観・共用部: ありきたりな事務所の顔つきをやめ、エントランスのデザインを一新。照明を暖色系のものに変え、共用廊下も少し落ち着ける空間へと変えました。

- 設備更新: 企画ターゲットが重視するであろうインターネット環境は徹底的に強化し、その他の設備も快適性を向上させました。

- 内装: 白い壁とタイルカーペット、蛍光灯という「事務所」のイメージを覆すことを考えました。一部屋だけ床をモルタル剥き出しにしたり、天井を抜いて高く見せたりと、ターゲットに響く「個性」を演出したのです。

結果、平均賃料は坪単価を約29%アップし、空室率も18%から8%へと改善しました。

しかし、私たちが本当に嬉しかったのは、数字以上の変化でした。リノベーション後、テナントさんから「オフィスに来るのが楽しくなった」「来客者に『素敵なオフィスですね』と褒められるようになった」という声をたくさんいただけたことです。

これこそが、私たちが考えるリノベーションの本当の価値です。ただのハコを提供するのではなく、働く人の創造性や心地よさを刺激する「場」を提供すること。そうすることで、ビルは単なる不動産ではなく、テナントさんのビジネスを加速させるプラットフォームになれる。そう思いませんか?

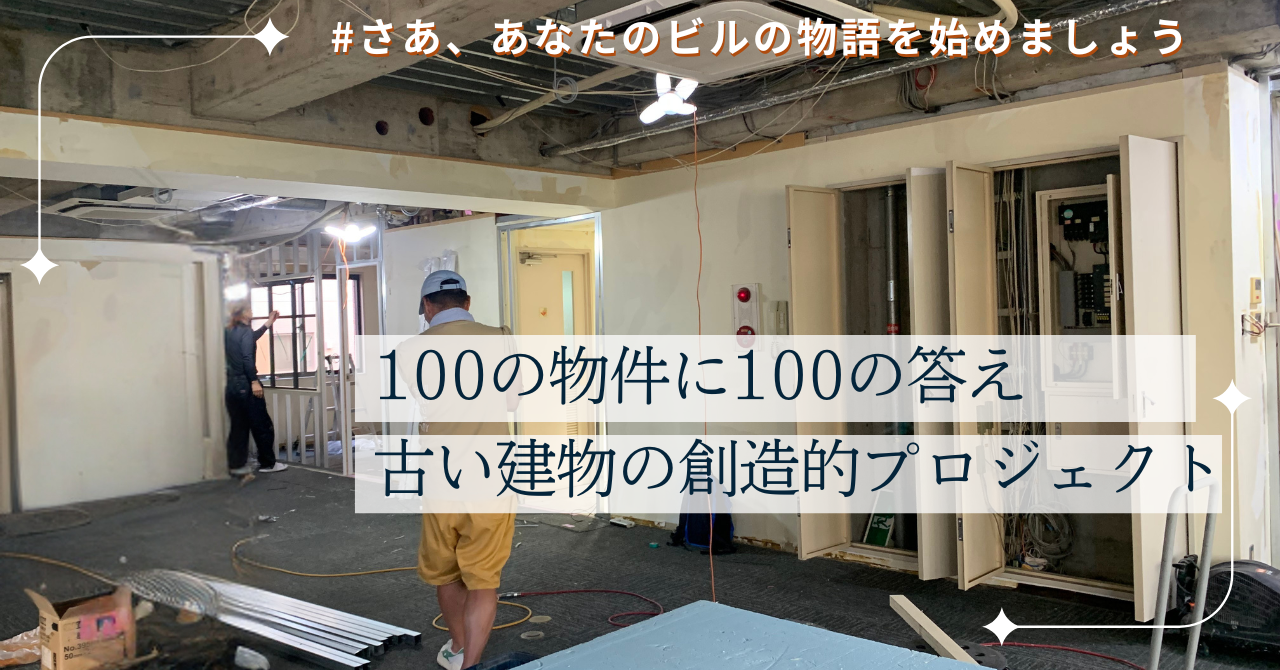

耐震補強も、リノベーションも、すべては「このビルをどう輝かせるか」という企画を実現するための手段です。100のビルがあれば、100通りの企画と、100通りの再生の物語があります。まずは、あなたのビルの可能性を一緒に考えることから始めてみませんか。

(画像挿入指示:リノベーション後のオフィスの写真。無垢材の床やデザイン性の高い照明、天井を抜いて開放的になった空間など、「感情価値」が伝わるもの) キャプション例:オフィスは、ただ仕事をする場所じゃない。新しいアイデアが生まれる「発信基地」です。

さあ、あなたのビルの物語を始めましょう

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。 古い建物の改修は、確かに大変です。お金も時間もかかります。しかし、それは同時に、ご自身のビルの新たな価値を発見し、未来へとつなぐ、またとない機会でもあります。

では、どこから始めればいいのか? 私は、まず以下の3つのアクションから始めることをお勧めします。

- アクション1:信頼して相談できるパートナーを探すこと まずはビルの現状や今後の将来設計等を気軽に相談できる専門的な知識をもったパートナーを持っていただくことが大事だと考えています。もちろん既にご相談先がある方は、そうした方と協議を重ねていただくのがよいでしょう。もし、よろしかったら私達もその候補に考えていただけたらありがたいです。

- アクション2:複数の前提条件を置いたシュミレーションを持つこと 次にビルの現状や将来計画に合わせて金利や市場相場等をふまえながら、どういうシナリオがよいかをシュミレーションすることが大事だと考えています。そのなかで、必要があれば耐震診断や建物調査を行い、ご自身のビルの現状を正確に把握するのがよいでしょう。大事なのはオーナーさんの将来や未来図であり、それを実現するためのビル経営とシナリオシュミレーション、そして各種診断だと考えています

- アクション3:シュミレーションにそったプロジェクト設計をすること 将来に向けたビル経営に見立てが立ったら、それをプロジェクト化していきます。ここは検討テーマもビルによって異なり、多岐に渡ります。例えば資金調達方法の選定や工期はもちろんのこと、その期間中の御家族の生活、場合によっては相続方法や相続税等も影響します。

古い建物の改修は、決まった正解のない、100の物件があれば100の答えがある、創造的なプロジェクトです 。そして、その主役は、ほかでもないオーナーであるあなた自身です。

私たちテナワンは、ビル経営の単なるコンサルタントではなく、オーナー様の隣で一緒に悩み、一緒に汗をかくパートナーでありたいと願っています 。もし、ご自身のビルのことで少しでも迷うことがあれば、いつでも気軽にお声がけください。

あなたのビルが、これからも長く愛され、価値を生み出し続ける。そんな未来を、一緒に描いていきましょう。

- タグ

-