ブログ / / 409

PV

建築費高騰の影響はどのくらい?上昇の背景から考える中小ビル経営への影響と対策

こんにちは。テナワンです。

最近、ビルオーナー様から「以前より建築費がかなり上がっていて驚いた」「どのくらい上がっているのか」といった相談をいただくことが増えています。

確かに、建築資材費の高騰、労務費の上昇、さらには円安やウクライナ情勢など、様々な要因が複合的に重なり、建築費は大幅に上昇しています。

そこで今回は、建築費高騰の実態と背景を詳しく解説するとともに、築古中小ビルへの影響と対策について考えていきたいと思います。

弊社へのお問合せはコチラからお願いいたします。都内7区を中心に、築古・小規模・様々なビルの様々なご相談に“無料”で乗らせていただいています。

建築費高騰はどのくらい?背景を元に上昇の要因と中小ビルへの影響とは

建築費高騰はどのくらい上がってきたのか?

建築費がどれくらい上昇しているのか、まずは具体的な数字から見ていきましょう。

国土交通省の「建築着工統計」によると、2023年の鉄筋コンクリート造のオフィスビルの平均建築単価は、東京都心部で坪178万円、大阪でも坪138万円に達しています。

以前は「坪100万円程度」と言われていた時代もありましたが、現在はその水準を大きく上回っているのが実情です。

この上昇は一時的なものではなく、構造的な要因によって引き起こされているため、今後も高止まりが続くと予想されています。

建築費は大きく分けて「資材費」と「労務費」の2つのコストで構成されていますが、近年はこの両方が同時に上昇しているのです。

では、それぞれの要素がどのように変化してきたのか、詳しく見ていきましょう。

建設費が急激に高騰する資材費と労務費という2つのコスト

建築費を構成する主要な要素は、資材費と労務費です。

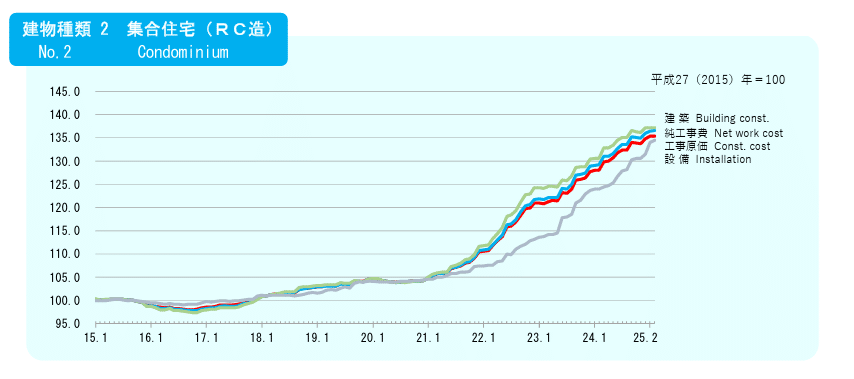

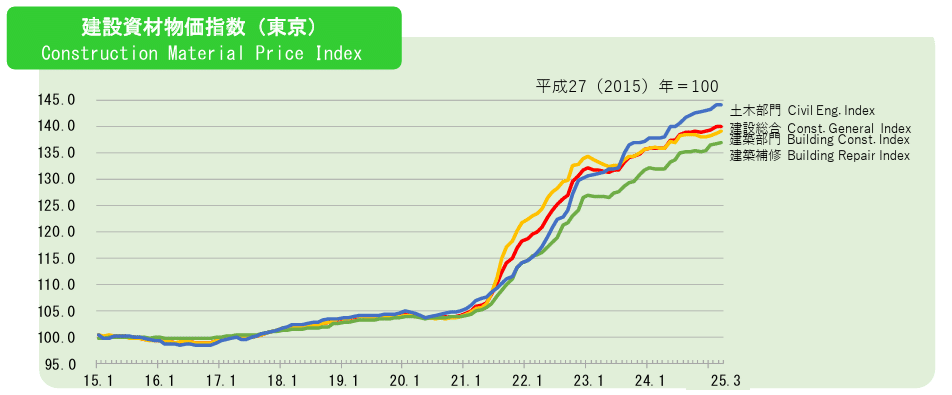

一般財団法人建設物価調査会の調査によると、2015年を100とした場合、2024年時点で集合住宅(RC造)の建築費は約35%増加し、建築資材物価指数は約40%増加しています。

出典:一般財団法人建設物価調査会 建設物価 建築費指数®

出典:一般財団法人建設物価調査会 建設物価 建築費指数®

特に注目すべきは、2021年頃から急激に上昇が始まっている点です。

それまでは緩やかな上昇傾向だったものが、2021年を境に急激な上昇カーブを描くようになりました。

この背景には、新型コロナウイルスによる世界的なサプライチェーンの混乱、ウクライナ情勢による資源価格の高騰、そして円安の進行など、複数の要因が重なっています。

資材費と労務費の双方が同時に上昇しているため、建築費全体への影響は非常に大きくなっているのです。

私たちビル経営に携わる者にとって、こうした市場環境の変化を正確に理解することは、今後の経営判断において極めて重要になってきています。

建築費高騰|労務単価の推移

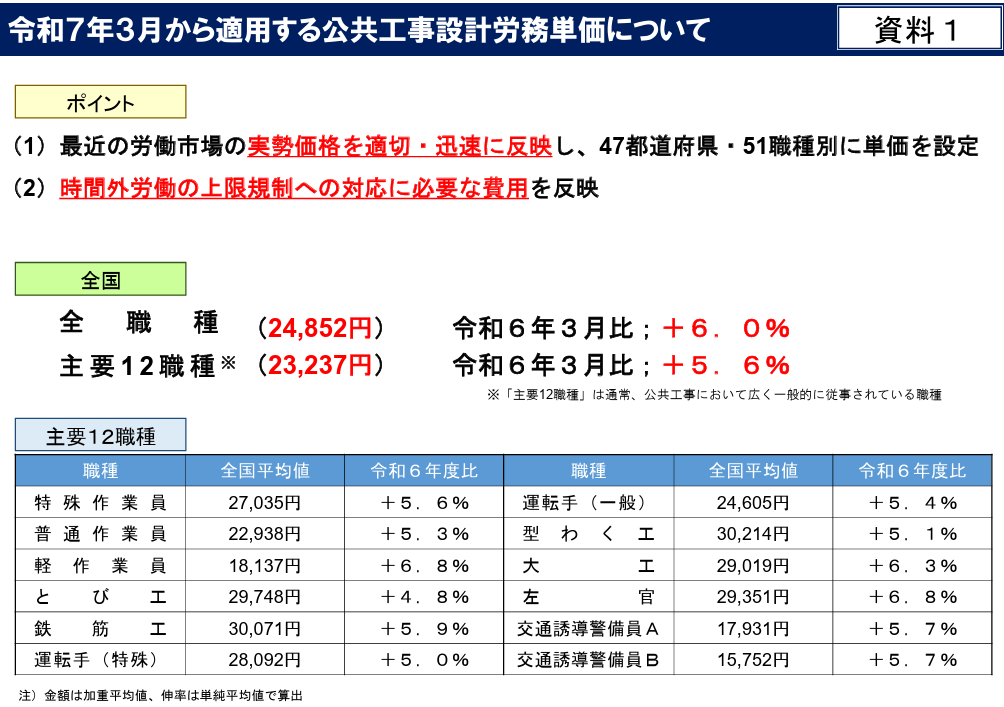

建設業における労務単価は、2013年から12年連続で上昇を続けています。

国土交通省が毎年発表する「公共工事設計労務単価」を見ると、その上昇傾向は明確です。

令和7年3月に適用される労務単価では、全国平均で前年比2.4%の上昇となり、特に電気工事やダクト工といった専門職の単価上昇が顕著です。

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について

この労務単価上昇の背景には、2024年4月から適用された「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制があります。

建設業界では原則として月45時間以内、年360時間以内の時間外労働制限が設けられ、これがいわゆる「2024年問題」として業界全体に大きな影響を与えています。

さらに、2023年4月からは中小企業における60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げられました。

加えて、令和6年6月に成立した改正建設業法により、重層的な下請け構造の中で「著しく低い労務費」の提出が禁止されるなど、適正な労務費確保の動きが進んでいます。

こうした法改正や制度変更は、労働者の処遇改善という観点では望ましいことですが、一方で建築費の上昇要因として、ビルオーナーの負担増につながっています。

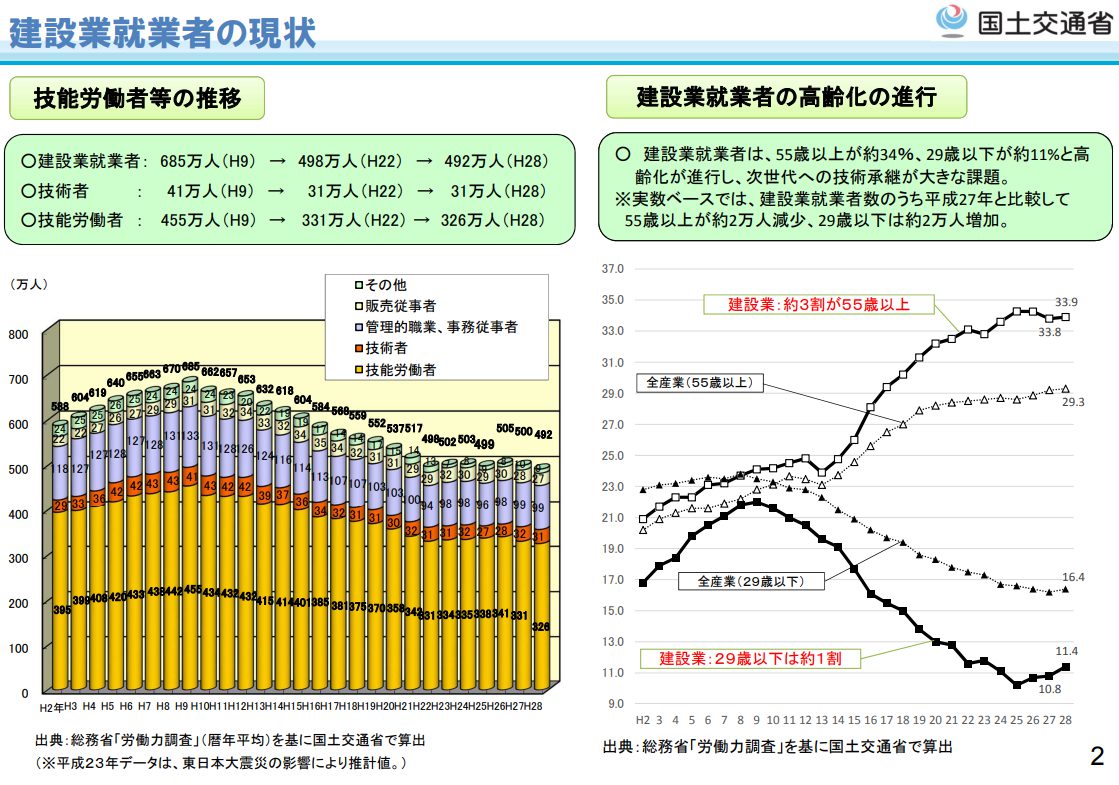

さらに深刻なのは、建設業就業者の高齢化です。

2024年における建設業就業者数は約476万人ですが、そのうち60歳以上が約26%を占め、50代を含めると全体の半数以上が50歳以上となっています。

一方、10代20代の合計は56万人にとどまり、50代の約半分以下しかいません。

今後、50代・60代の働き手が大量に退職していくことを考えると、人手不足はさらに深刻化し、労務単価の上昇圧力は一層強まると予想されます。

建築費高騰|資材価格の推移

建築資材の価格も大幅に上昇しています。

一般社団法人日本建設業連合会の資料によると、2021年1月と2025年4月を比較した場合、わずか4年間で主要資材の価格が大きく変動しています。

例えば、板ガラスは83%、アルミ地金は82%、600Vビニル絶縁電線は80%も上昇しており、ほぼ2倍近い値上がりとなっています。

建設において必ず必要となる資材で、5割以上の値上がり率を示す資材が数多く見られる状況です。

この資材価格高騰の主な要因は、複数あるのでいくつか主な項目を見ていきましょう。

まず「ウッドショック」と呼ばれる木材価格の高騰です。

新型コロナウイルスの影響による在宅勤務の増加と低金利政策により、アメリカでは住宅建築の需要が高まり、その後中国でも経済回復に伴い木材需要が増加しました。

世界的に建築用木材の需要が急増した結果、日本への供給が減少し、木材価格が高騰したのです。

次に「アイアンショック」と呼ばれる鉄の価格高騰があります。

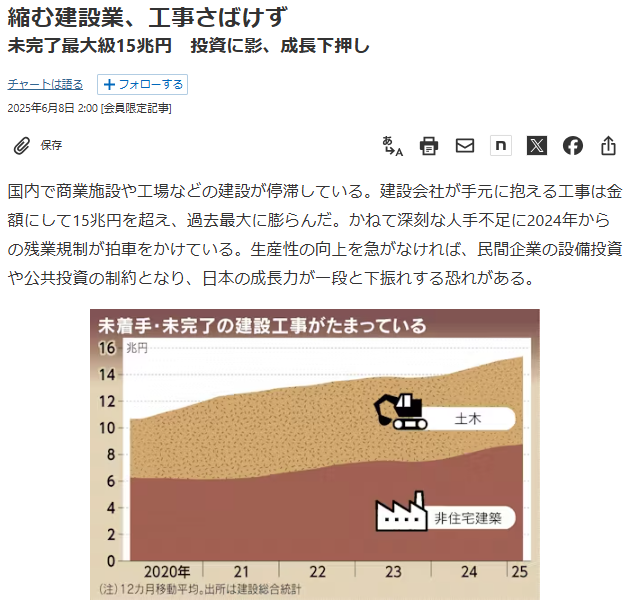

日経新聞|https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89219710Y5A600C2MM8000/

新型コロナウイルスの影響で一時的に需要が減少した鉄ですが、経済の回復傾向と住宅需要の高まりを受けて需要が急増し、供給が追いつかなくなりました。

さらに、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻も大きな影響を与えています。

ロシアは木材や天然ガスの世界有数の輸出国であり、日本も製材の約16%をロシアからの輸入に頼っていました。しかし、経済制裁への反発としてロシアが非友好国への輸出を制限したことで、世界的な木材不足が発生し、他の生産地の価格も上昇しました。

また、円安の進行も資材価格上昇に拍車をかけています。

2021年1月には102円〜104円台だった円相場が、2025年3月には150円台で推移するようになり、輸入資材のコストが大幅に増加しました。

こうした複合的な要因により、資材価格は今後も高い水準が続くという見方が強く、建て替えを検討する際の前提として理解しておく必要があります。

建築費が高騰する理由

建築費高騰の背景には、いくつかの構造的な要因があります。

ここでは、特に影響が大きいとされる4つの理由について詳しく見ていきましょう。

これらの要因は相互に関連しており、複合的に建築費を押し上げています。

ビルオーナーとして、こうした市場環境の変化を正確に把握することは、今後の経営判断において非常に重要です。

建築費高騰の理由1:円安

為替レートの変動、特に円安の進行は、建築費高騰の大きな要因の一つです。

2024年には一時1ドル161円台となり、37年ぶりの大幅な円安を記録したことは記憶に新しいところです。

円安になれば輸入品の価格が上昇するため、建築資材の多くを輸入に頼っている日本への影響は非常に大きいと言えます。

林野庁の発表によると、令和5年度の建築用材の自給率は55.3%とされています。

つまり、建築に使用する資材の約半分を輸入に依存しており、円安による影響は建築費全体に直接的に波及します。

為替レートは国際的な金融政策や経済情勢によって変動するため、今後の動向を正確に予測することは困難ですが、現在の円安傾向が短期間で大きく改善する可能性は低いと見られています。

したがって、建て替えを検討する際には、この円安による資材価格への影響を長期的なリスク要因として考慮する必要があります。

建築費高騰の理由2:ウクライナショック

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、世界経済に大きな影響を与え、建築業界も例外ではありません。

ロシアは木材や天然ガスなどの世界有数の輸出国であり、日本も製材の約16%をロシアからの輸入に頼っていました。しかし、ロシアが各国から経済制裁を受けたことへの反発として、日本を含む非友好国への輸出を制限したため、日本への木材供給が減少しました。

また、この情勢不安は原油価格の高騰にもつながり、エネルギー価格の上昇が物流コストを押し上げ、結果として資材価格全体の上昇につながっています。

ウクライナ情勢は長期化しており、今後も資源やエネルギーの供給不安が続く可能性があります。

こうした地政学的リスクは、私たちビルオーナーがコントロールできるものではありませんが、建築費を考える上で無視できない要因となっています。

建築費高騰の理由3:人手不足

建設業界における深刻な人手不足も、建築費高騰の大きな要因です。

2024年における建設業就業者数は約476万人ですが、そのうち60歳以上が全体の約26%を占め、次いで50代が25%以上となっています。

出典:国土交通省「建設業および建設工事従事者の現状」より|https://www.mlit.go.jp/common/001179603.pdf

一方、10代20代の合計は全体の約12%にとどまり、明らかに高齢化が進んでいます。

この状況は「2025年問題」としても知られており、団塊の世代が全員75歳以上となり大量の退職者が発生することで、人手不足がさらに深刻化すると予測されています。

建設業界では就業者数が1999年のピーク時から約21%減少しており、新たな人材の確保が極めて困難な状況です。

人手不足は単に労務単価の上昇だけでなく、工期の長期化にもつながります。

2024年4月から適用された働き方改革により、原則として4週8閉所の取り組みが強化され、建設現場の閉所日が増えた分、同じ工事でも以前より工期が1.2倍程度長くかかるようになっています。

ゼネコンが年間で対応できる現場の数が少なくなっており、これも建築費上昇の一因となっています。

また、2024年には建設業の倒産企業数が1,924件と前年比13.6%増となり、そのうち「人手不足」による倒産は過去最多を記録しました。

このような状況を考えると、人手不足による労務単価の上昇は今後も続く可能性が高いと言えます。

建築費高騰の理由4:データセンター等の建設需要の増加

近年のAIの進展に伴い、半導体工場やデータセンターの建設需要が急激に高まっています。

2023年から2028年にかけて、データセンターの総床面積は1.4倍程度増床すると見込まれており、この大規模な建設需要が建築資材や労働力の需給バランスに大きな影響を与えています。

データセンターの建設には、高度な設備工事が必要であり、特にダクト工や電工といった専門技術者の需要が集中します。

そのため、こうした専門職の労務単価が大幅に上昇しており、一般的なオフィスビルの建設にも波及効果をもたらしています。

また、半導体不足の問題も建築業界に影響を与えています。

エアコンや給湯器、床暖房など住宅設備には半導体が使われており、半導体不足により設備機器の価格が上昇し、納期も長期化しています。

こうした大型プロジェクトへの需要集中は、中小ビルの建て替えを検討するオーナーにとって、資材や職人の確保が難しくなるという間接的な影響ももたらしています。

市場全体のパイが限られている中で、大規模プロジェクトに資源が優先的に配分されるため、中小規模の工事は後回しにされるか、より高いコストを支払わなければならない状況が生まれているのです。

建築費高騰による築古中小ビルへの影響と対策

建築費の高騰は、築古中小ビルのオーナーにとって、様々な形で影響を及ぼします。

特に建て替えを検討している場合、予想以上の費用負担や工期延長といった問題に直面する可能性があります。

ここでは、築古中小ビルへの具体的な影響と、オーナーが取るべき対策について考えていきましょう。

「築古だから建て替え」という選択肢の難易度が上昇

建築費の高騰により、築古ビルの建て替えという選択肢のハードルが大きく上がっています。

以前であれば、築40年、50年を超えたビルは「そろそろ建て替え時期」と考えられることが一般的でした。

しかし、現在の東京都心部における鉄筋コンクリート造の建築単価は坪178万円にも達しており、仮に延床面積200坪のビルを建て替える場合、建築費だけで3億5,600万円という莫大な費用が必要になります。

さらに、建て替えには建築費以外にも多くのコストが発生します。

既存テナントの立ち退き料は、オフィステナントの場合で家賃の2年分程度が目安とされており、店舗テナントの場合はさらに高額になる可能性があります。

加えて、建て替え期間中は賃料収入がゼロになる一方で、土地の固定資産税や借入金の金利支払いは継続します。

建て替えには解体から完成、テナント募集まで含めると最短でも3年、場合によっては5年以上かかる可能性があります。

この期間中の逸失利益や各種費用を合計すると、建築費以外にも数千万円規模のコストが発生することになります。

こうした総コストを考えると、建て替えによって投資を回収できるまでの期間が大幅に延び、特に中小ビルオーナーにとっては資金繰りの面で非常に厳しい判断を迫られることになります。

建て替えを検討する際には、建築費だけでなく、こうした隠れたコストも含めた総合的な収支シミュレーションが不可欠です。

建築費高騰に伴う工期長期化の影響も考えたい

建築費の高騰は、工期の長期化という形でも影響を及ぼします。

人手不足や資材調達の難航により、当初予定していた工期が延びるケースが増えているのです。

2024年4月から適用された働き方改革により、建設現場では原則として4週8閉所が義務付けられました。

これにより、従来と同じ工事でも工期が1.2倍程度長くかかるようになっています。

工期の延長は、ビルオーナーにとって深刻な問題です。

まず、賃料収入が入らない期間が延びることで、逸失利益が増大します。

例えば、月額賃料収入が120万円のビルで工期が半年延びた場合、720万円の収入減となります。

さらに、借入金の金利支払いも延長された期間分だけ増加します。

仮に4億円の借入を金利3%で行っている場合、半年の延長で600万円の追加金利負担が発生します。

また、工期延長により、当初予定していたテナントの入居スケジュールにも影響が出る可能性があります。

新ビル完成を前提に移転を計画していたテナント候補が、工期延長により計画を変更してしまうリスクもあります。

このように、工期の長期化は単なるスケジュールの遅れにとどまらず、財務面での大きな負担増につながるのです。

建て替えを検討する際には、工期遅延リスクも十分に考慮し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

場合によっては、建て替えではなくリノベーションという選択肢も検討する価値があるかもしれません。

築古中小ビルが選ばれるのには何が必要?

建築費高騰により建て替えのハードルが上がっている今、築古中小ビルのオーナーは「今あるビルをいかに魅力的にするか」という視点が重要になってきます。

適切なリノベーションと運営の工夫により、築古ビルでも十分に競争力を持つことができます。

まず基本となるのは、安全性の確保です。

耐震補強工事は、ビルを長く使い続けるために不可欠です。

鉄筋コンクリート造のオフィスビルの耐震補強費用は、一般的に坪あたり5万円から15万円程度とされており、延床面積200坪のビルであれば、1,000万円から3,000万円程度の費用で耐震性を高めることができます。

これは建て替え費用と比較すれば、はるかに少ない投資額です。

次に重要なのは、テナントニーズに合わせた商品価値の向上です。

例えば、屋上やバルコニーを開放することで、他のビルにはない魅力を創出できます。

テナント候補者を内見に案内した際、「屋上に出られるんですか?」と驚かれ、強い印象を残すことができます。

また、共用部の美観改善や、エントランスのリニューアルなども効果的です。

さらに、設備の更新も検討すべきポイントです。

特に築年数が経っているビルの場合、空調設備やエレベーターが古くなっているだけでなく、エレベーターが無かったり、お手洗いが男女兼用で1つだったりなど、現代の基準で気持ちよく働ける環境には、設備が足らないことがも多いです。

こうした設備は更新できる場合は、必要に応じて更新することで建て替えほどのコストはかかりませんが、ビルの使い勝手を大幅に向上させることができます。

エレベーターは難しいのですがお手洗いが無い場合は、現代では女性も男性と同じように働きますし、時にはオフィスの決定において重要な意見を持っている場合もあります。

その為、お手洗いは男女で用意し、音漏れや照明等も見直すと内見時のテナントの反応がぐっと良くなると思っています。

私たちテナワンでは、こうした築古ビルの商品価値向上に向けた企画やリノベーションのご提案を行っています。

建て替えという大きな投資をする前に、まずは今あるビルの可能性を最大限に引き出すことを検討してみてはいかがでしょうか。

状況に応じて、将来的な建て替えのための資金を蓄えながら、現在のビルで収益を上げ続けるという段階的アプローチも有効な選択肢です。

まとめ

建築費高騰は、資材費と労務費の双方が同時に上昇するという構造的な問題であり、今後も高止まりが続く可能性が高いと予想されます。

東京都心部では鉄筋コンクリート造のオフィスビルの建築単価が坪178万円に達しており、以前の「坪100万円程度」という常識は通用しなくなっています。

この高騰の背景には、円安、ウクライナ情勢、深刻な人手不足、そしてデータセンター等の大規模建設需要の増加といった、複数の要因が複合的に絡み合っていることを御紹介しました。

特に建設業における2024年問題や2025年問題により、労務単価の上昇と工期の長期化は避けられない状況です。

築古中小ビルのオーナーにとっては、建て替えに伴い建築費に加えてテナント退去費用や建て替え期間中の逸失利益、更には工期延長リスクなどを総合的に考慮する必要があり、建て替えという選択肢のハードルは確実に上がっています。

建て替えには莫大な費用と長期間が必要ですが、リノベーションであれば比較的少ない投資で、ビルの商品価値を高めることができます。

難しいのは、商圏や競合ビル・テナントニーズに合わせて「どこにリノベーションの投資をするか」という目利きや企画力ではないでしょうか。

私たちテナワンは、中小オフィスビルの経営コンサルティング会社として、ビルオーナーの皆様の立場に立ち、ビル経営のプロとしてアドバイス・サポートを提供しています。

建て替えかリノベーションか、それぞれのメリットとリスクを冷静に分析し、お客様にとって最適な選択肢を一緒に考えていきたいと思っています。

もし「自分のビルについて相談してみたい」と思われましたら、お気軽にお問い合わせください。

皆さんの資産の未来を、共に考えていきましょう。

- タグ

-